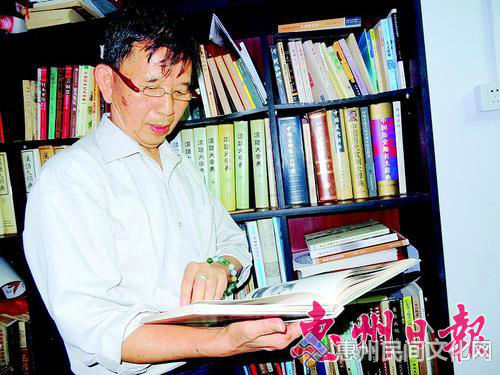

▲每写一篇文章,王宏宇都要查阅不少资料。

▲《惠州风物拾遗》。

翻开《惠州风物拾遗》,书页中还带有阵阵油墨香,这是原市博物馆馆长王宏宇刚刚出版的书籍。这本书收集了王宏宇创作的94篇文章,这些文章,都与惠州文物、风情、民俗有关。“在市博物馆工作多年,觉得自己有责任把惠州的文物、风情、人物等,逐步介绍给大家,让大家都知道惠州有这么好的文物,有这么好的东西,唤起大家的保护意识。”王宏宇道出了自己出书的缘由。

出书宣传惠州风物人情

1947年出生的王宏宇,是中国工艺美术学会收藏家委员会会员,从1986年起,历任惠州市博物馆副馆长、馆长。2007年退休。从事博物馆工作21年,王宏宇长期致力于惠州本地的文物和民风民情的搜集、整理与研究。

爽朗的王宏宇,谈笑间说出自己对惠州风物人情的喜好,是源于儿时。

王宏宇是土生土长的惠州人,出生于教育世家。小时候,他常见祖父母、父母、兄妹等聚在一起闲聊惠州风物人情逸事,耳濡目染,长辈们的侃谈引起了王宏宇的好奇,也激发了他对历史的兴趣。

参加工作后,王宏宇于1983年调到了当时的惠州市图书馆工作,有了接触藏书的方便,他更是如饥似渴地阅读史学、惠州风情、人物的书籍。1986年,他到当时的惠州市博物馆任副馆长,他感觉到自己肩上的担子更重了。

王宏宇表示,惠州历史悠久,文物遗存丰富,要保护好文物,除了文博人员外,更重要的是通过宣传文物,提高人们的文物保护意识,这就要多多宣传介绍惠州的风物人情,增进人们对惠州历史的了解,增强人们热爱本地文化之情。

在市博物馆工作20余年,他深入乡村,街道,发现文物,了解风情,积累了不少资料,也撰写了不少关于惠州文物、风物人情的文章。在报纸、杂志上发表了不少介绍惠州文物、古迹、古建筑、民俗风情的文章。为了让更多的人了解惠州的风物人情,在多位老朋友的鼓励下,王宏宇在他的200多篇文章中,挑选了94篇集结成书。目的就是让更多人了解惠州的人文历史、考古发现和风俗习惯,增强人们的文物保护意识。

记录的一些惠州味道部分已消失

《惠州风物拾遗》分成五部分:《民俗风情篇》、《人物、景物篇》、《历史文物考证篇》、《古建筑篇》、《惠州苏迹篇》。

在王宏宇的文章中,记录的一些当地风土人情已难以觅踪。

在一篇“舌尖上久违的惠州味道”里“三鱼子——鱼子粒粒噍来都是香”,王宏宇介绍了一种来自东江的美味——三鯬鱼。这是一种生活在咸淡水之间的洄游性鱼类。这种鱼,生长在大海里,每年3月,从海上通过珠江口,沿着东江逆流而上,到东江上游龙川一带产卵,繁衍后代。每年当三鯬鱼从东江惠州段经过时,当时的惠州人,就会到东江捕捞三鯬鱼。每当到了捕捞三鯬鱼的时节,不少惠州人见面问候的第一句话就是:你今天“流”(捞)了多少三鯬鱼。

三鯬鱼子是三鯬鱼的鱼子(即鱼卵)用盐腌制晒干制成。用多层草纸裹住的三鯬鱼子,放在炭火上进行火灸,火灸后的三鯬鱼子,咸香又带有鱼子的蛋黄味,吃起来粒粒鱼子都是香。王宏宇说,他父亲最喜好吃三鯬鱼子,认为一杯米酒,几片三鯬鱼子是人生一大快事。虽然当时家里经济紧张,但母亲还是想方设法省下一点钱,购买一点三鯬鱼子,专门做给父亲吃。疼爱儿子的父亲,也会夹几片给儿子尝尝。儿时的味道,王宏宇说至今不能忘怀。

王宏宇说,这种鱼特别美味。但自从东江水利枢纽工程建起后,三鯬鱼难以通过大坝到东江上游产卵,市区就再也看不到三鯬鱼,更是见不到三鯬鱼子。他最后一次吃到三鯬鱼,是2001年在中山市,有可能是渔民从珠江口打捞起来的。他也很希望,能有机会再次吃到三鯬鱼。

为了解督办衙门去惠阳考古

在书中,王宏宇介绍了不少惠州的文物,其中 《国宝石磨探源》一文,特别介绍到目前为止惠州唯一的一件国家一级文物——— 唐代石磨。

王宏宇表示,这个唐代石磨是上个世纪50年代,在惠东县梁化镇修建花树下水库时发现的。修建水库时,发现了周代、春秋、唐代的先人生活遗址,出土了石斧、石磨、铜鼎、瓷碗等文物。1994年,经广东省国家文物鉴定出境站专家宋良壁、彭如策鉴定,定为国家一级文物。

王宏宇表示,这个唐代石磨很精美,图案为唐代风格,融艺术性与实用性为一体,估计是当时作为工艺品而雕成,雕刻技术一流,线条圆润、流畅。目前全国还没有出土过或遗存有如此精美的古代石磨,尽管这个石磨有一点裂纹,但两位专家还是定其为国家一级文物。“这是我们惠州市博物馆的镇馆之宝。”

惠州地处东江中下游,地理位置十分重要,自隋唐以来都留驻重兵。1662年,广东陆路提督衙门(惠州人习惯称为督办衙门)移驻惠州城,相当于如今的广东省军区。其最高长官为提督,从一品官。新中国成立后,督办衙门为惠阳县政府所用。1977年,一场无名大火将这座古建筑烧毁了。

出于对文物考古的爱好,为了解督办衙门原来的规模如何,前段时间,王宏宇还与一位文物发烧友专程到原惠阳县政府大院里去“考古”。他在大院里,发现两个遗存的提督衙门柱础。当时正好有几位原惠阳县政府的工作人员在场,说是当年他们从原址搬到今址保存。根据相关的资料和柱础的高度和直径,王宏宇计算出当年的督办衙门是一座重檐歇山式转角周围廊九檩七架大木大式建筑,曾是惠州城规模最大的古建筑。王宏宇专门写了一篇 “从出土铁火炮说陆路提督衙门”。王宏宇说,这里面还有很多值得一写的古建筑材料,还有一些建筑物遗留下来,稍迟一些,他还会专门写一篇文章,让人们记住惠州曾经的提督衙门,了解这个从一品官的衙署。

工作20余年参加多次考古

在市博物馆工作20余年,王宏宇参加了多次考古。用他的话来说,考古是艰辛与兴奋并存。

王宏宇第一次参加大型考古是在博罗县龙溪镇银岗春秋战国窑址。广东省文物考古研究所于1996年至1999年先后对此进行了发掘。他参加了第一次发掘。王宏宇记得,当时是11月,天气已经凉爽,但乡村的蚊虫依旧很猖狂。王宏宇说,当时他们是住在一个学校,离挖掘现场有2公里远。每天一大早都步行到挖掘现场。吃集体饭堂,几十个人排队洗澡,这些都是小儿科,让人觉得最难受的是当地的蚊虫,就算挂着蚊帐也没有,蚊虫照样爬进蚊帐里,把大家咬得全身疙瘩,有些人全身都肿了起来。

王宏宇当时与另外一个考古人员负责挖掘一个5×5平方米的坑,当他挖掘出一把铁斧时的兴奋之情,把所有的艰苦都抛之脑后。王宏宇表示,他是第一个挖到铁斧的人。后来发现,这个遗址,上层是属于战国时期,出土的是铁器。下一层属于春秋时期,出土的是铜器,没有铁器。这次考古很重要,除了出土大量文物外,还有一个重要意义,因两期遗存区别明显,解决了广东考古界的学术争论,证实了春秋时期以夔纹为代表的遗存早过战国时期以米字纹为代表的遗存。通过这次挖掘,确定铁器是后来才出现的,比铜器要迟。“做考古的人,发现有好东西时,非常高兴,这也是苦中作乐。”王宏宇在文章《先秦惠州发达的制陶业》记载了这次挖掘的意义。

退休后还会去考察文物

就算是退休了,每当听到有文物,王宏宇也会赶紧去考察一番。

2002年,王宏宇有一次去惠阳区永湖镇凤咀村朋友家玩,朋友70多岁的老父亲无意中说起,后山上有一个围堡,估计有很久历史。王宏宇一听,立刻说要去考察一番。朋友的父亲带路走了一段后,就说再也爬不上去了,用手指了半山腰的位置说,围堡就在那里。王宏宇就与妻子继续爬山。当时山上的芒草高过人头,而且叶片很锋利,他们身上被划伤了多处。最要命的时,当时是5月份,天气非常热,王宏宇只带了1瓶水,很快水就喝光了。

在山上爬了2个多小时,又热又累又渴时,突然眼前出现了一段古老的围墙,他马上兴奋起来。虽然,围寨已没有任何其他建筑物及其遗弃物,围寨中心已被当地村民开辟为花生地。但在花生地,他还是捡到不少陶瓷片,仔细辨认是元代器物残片,但没有发现其他时代的陶瓷片,王宏宇确定这个围寨是元代围寨。“惠州元代的东西很少,这些元代陶瓷片,非常珍贵。”王宏宇说,他发现这个古围寨是用山石堆砌而成,寨的西北部还有一眼山泉。虽然当年日久天旱,山泉里还有潺潺流水。这说明,当年修建这个围寨时,古人是经过细心考察地理位置的。这个围寨历史上还没有记载。王宏宇称其为 “棠梨斜围寨”。为此,王宏宇专门写过一篇《永湖镇元代棠梨斜围寨和富沙围寨考》,向大家介绍这个鲜为人知的古围寨。

在《惠州风物拾遗》中,王宏宇写了不少类似的考古故事,也让人们了解惠州有不少珍贵文物。

现在,王宏宇依旧喜欢到处去看看,惠州正在修建的城轨工地,王宏宇也想办法去看看挖出来的土堆。他也在土堆里发现了新石器时代的几件泥质陶片。他准备把这些考古发现写出来,将一些考古知识传授给广大市民。

(王宏宇是惠州市民间文艺家协会会员。原载2015年11月15日《惠州日报》。)