▲叶伟强。

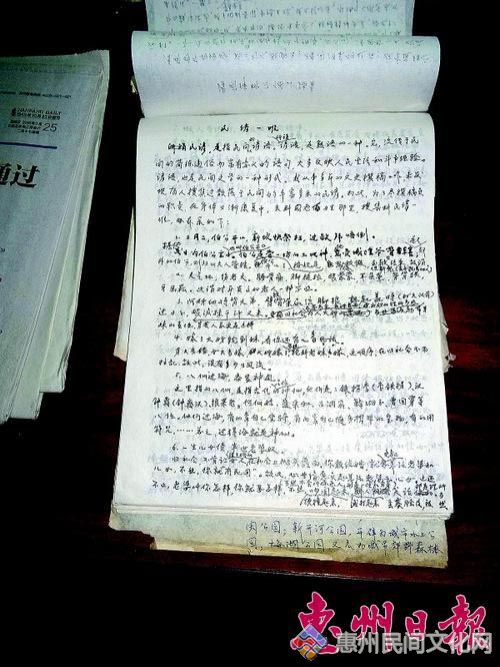

老人留下的手稿。

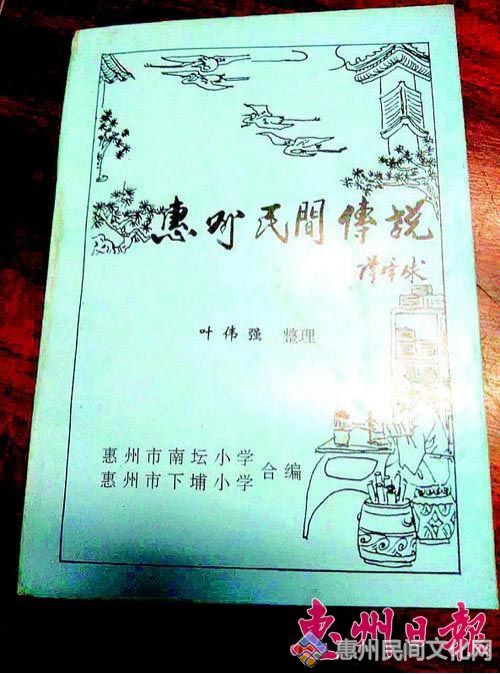

老人编印的惠州文史资料。

叶老先生是惠州历史文化特别是近代史的活词典,他为惠州文史工作作出了很大贡献。

——— 《惠州日报》原总编辑祝基棠

他是一个乐观、豁达的慈祥老人,常常给大家带来欢笑。至今忆起,音容笑貌仍历历在目,难以忘怀。

——— 惠州市民间文艺家协会主席邹永祥

近日因为一个采访题材,记者准备咨询一直撰写有关惠州文史及民间传说资料的老惠州人叶伟强老先生。没想到,叶老先生已于11月19日逝世了,享年90岁。消息传开后,不少惠州文史学者和爱好者都深感惋惜。叶伟强是惠州文史研究者,记者曾多次与叶老一同外出采访,并就一些惠州文史情况多次采访他,也知道老人还计划再出一本惠州文史资料。

住院前一天还在写作

“准备找个时间,好好整理父亲写的文稿,计划再出一本《惠州民间传说》纪念父亲,也算是完成老人家的心愿。”11月23日下午,记者跟随叶老先生的女儿叶丰,踏进曾经多次到访过的叶老先生书房,书房依旧很整洁,书桌上,还摆放着他3月25日住院当天看的 《惠州日报》。

一幅写着“惠州民间传说”的条幅放在书桌边。“这是2010年请林军 (现任中华全国归国华侨联合会主席)题好的字,准备我父亲出第二本《惠州民间传说》时用。父亲一直都在写作,住院前一天还在写,还在看《惠州日报》。”叶丰说,父亲3月25日因病住院,老人住院后,书桌上的东西都没动,大家都期盼着老人能很快出院回家。

叶老先生住院后,病情时好时坏,11月19日下午,住院近8个月后,终与世长辞。

常走访老街坊,编印多本惠州文史资料

叶老先生是个地道的老惠州人。小时候因家里经济较好,得以上学读书。1948年高中毕业后,同年9月就开始了他的教师生涯。直到1992年,叶老先生才离开心爱的讲台。

作为一位小学高级教师,叶老先生认为,自己有责任给后人留下点什么。从上个世纪80年代后期开始,他就笔耕不辍,撰写了多本有关惠州文史以及民间传说的文章,编印了《惠州文史及其他》(与人合著)、《惠州民间传说》以及《鹅城忆旧》等。《鹅城忆旧》有16万字,收集了49篇文章,从开始撰写到书印好,大约花了3年时间。

为了得到真实史料,叶老先生经常外出走访惠州老街坊,收集各种资料。每次外出,他都会随身带一叠白纸,方便记录。为了与老街坊聊天、收集资料,他常常自掏腰包请街坊们喝早茶。上午外出收集资料,下午便留在家里写文章。有时为了查一个字,他要花上半天时间。记者看到他遗留的一本文字稿,上面涂涂改改的地方很多,有些稿纸的背后还贴有一张小剪报。叶丰说,父亲看到报纸上刊登的资料比较准确,就剪下来贴在稿纸上,按照报纸上的资料来修改自己的文章。

喜欢看《惠州日报》等报纸,有用的文章一一剪贴

书柜边,除了整齐的书籍和文稿外,引人注目的还有一大叠整整齐齐的剪报和早已发黄的剪贴本。

喜欢剪报保留资料,是叶老先生的一大爱好。在老人的书桌上,还留有一把用了几十年的黑色老式剪刀。叶丰说,家人早购买了新剪刀给老人,但他依旧还是喜欢用旧剪刀。或许,用了几十年的东西已经有感情了。

据了解,叶老先生从参加工作那天起,不仅每天必看当天的报纸,且还将报纸上刊载的具有知识性、趣味性的资料和国内外大事的报道剪贴下来装订保存。到上世纪60年代中期,已经剪下有数千万字的资料。后来由于一些历史原因,避免引发不必要的“政治问题”,只好忍痛焚毁。

1976年10月,叶老先生又恢复剪贴报纸的习惯。多年来,他一直坚持自费订阅 《惠州日报》、《南方日报》等报纸,并将这些报纸刊载的具有历史性、知识性和趣味性的文图剪下来。

家人准备整理文稿再出一册《惠州民间传说》纪念老人

对于父亲的去世,叶丰觉得与去年母亲的去世有很大关系。

去年11月26日,叶老先生的妻子丘金仁女士因病住院,12月1日就去世了。相濡以沫68年的妻子去世,对叶老先生来说,打击之大可想而知。

叶老先生退休前是教师,夫妻俩常在暑假出外旅游,西安、三峡、北京、上海……大半个中国都留下他们的足迹。在叶丰的记忆中,父母的感情非常好,到了晚年,两人相互照顾,相互鼓励。

叶丰说,母亲突然去世,当时他们都担心父亲会顶不住,家里有可能要再办一场丧事。“没想到,我父亲很坚强,熬了差不多一年。”

叶丰说,家里人都知道父亲喜欢写东西。父亲去世后,他的文稿和资料都保持原封不动,家人准备抽空慢慢整理父亲的文稿,再出一册《惠州民间传说》纪念父亲,也是完成老人的心愿。

记者说

不顾年迈带记者走访古街古宅

因工作关系,记者与叶老先生联系颇多,而且还与老人多次走访桥东的老街老巷和古宅。从老人的口中,记者了解到不少桥东的历史故事。

2008年,叶老先生带着记者走访桥东闻名的 “龙井”。这是一口清代挖掘的井,虽已无人饮用该井井水,但附近居民们还是经常在井边洗澡、洗衣服。

从叶老先生口中记者得知,当年在桥东,惠新街曾是惠州最古老、繁华的街道之一,一直是惠州老县城一条主要的商业街,曾是归善县政治、经济和文化教育中心。也听到了有关惠新街董公桥的故事:从前有一个名字叫董石的人,靠做豆腐为生。为了让街坊能走上一条好桥,年逾七旬的董石倾尽一生积蓄,还到处奔波筹来银两,请来石匠在水沟上建起了一座石桥,后人们称这座桥为董公桥。解放后,为了方便市民出入,水沟被填路面被垫高了,桥也不见了,但居民都习惯把该片区叫董公桥。

为了让记者了解水东街,叶老先生还亲自带着记者去走访水东街,告诉记者水东街兴旺的故事,还专门带记者到最古老最原版的店铺去看,告诉记者水东街遗留下来的惟一一个“铺铡头”曾经的作用。

他们说

叶老先生为惠州文史作出很大贡献

对于叶老先生,惠州有不少文化人都很熟悉。老人的去世,让大家深感惋惜。

说起叶老先生,《惠州日报》原总编辑祝基棠表示,叶老先生人品很好,对人很热情,叶老先生对惠州特别是惠州近代史很了解,对惠州充满了感情,而且记性特别好。祝基棠说,在编《惠州方言》的过程中,每次遇到问题,他打电话去咨询叶老先生时,都会得到满意的答复。祝基棠认为,叶老先生是惠州历史文化特别是近代史的活词典,他为惠州文史工作作出了很大贡献。

惠州市民间文艺家协会主席邹永祥表示,叶老先生生前撰写了大量的惠州文史资料。1990年至2011年,邹永祥在惠城区政协主编《惠城文史资料》和《惠城文史》,每年都收到叶老先生的一批来稿,内容详实,文字生动有趣。每次开惠城区政协文史工作会,叶老先生都准时到会,带头发言,热情地出谋献策。邹永祥认为,叶老先生以只争朝夕的精神笔耕不辍,他的口头禅是“过抛今日先系人”。表面上是说年岁已高,随时会辞世,潜台词是抓紧把自己的见闻写下来,与时间赛跑,有一分热发一分光。

邹永祥说,当年他和吴定球主编的《惠州志•艺文卷》和副主编的《惠州方言》,书中有关民间文学和方言俗语的资料,也是经常请教叶老先生甚至由他提供资料,受益匪浅。叶老先生著有《鹅城忆旧》、《惠州民间传说》两书共约36万字,为惠州留下了宝贵的文化遗产。

( 原载2015年11月25日《惠州日报》。叶伟强先生是惠州市民间文艺家协会会员。)