大革命时期后,从1927年8月至1937年,是中国10年的土地革命战争时期。土地革命战争,是中国共产党领导中国工农红军和中国人民为反对国民党蒋介石集团的反动统治,废除封建土地制度,建立工农民主政权而进行的革命战争。这一时期是中国共产党领导新民主主义革命的重要阶段。大革命失败后,以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人,逐步地把党的工作重点由城市转入农村,在农村建立根据地,开展土地革命,建立革命武装和工农政权,开创了一条农村包围城市、武装夺取政权的革命新道路。在这10年间,经历过大革命时期农运红潮和武装斗争洗礼的惠东人民,在党的领导下,十年鏖战,奋勇向前,投身于土地革命战争,为党领导的新民主主义革命作出了贡献。

一、东江红都在中洞诞生

1927年"四•一二"事变后,国共合作破裂,高潭农会为了保存实力,战略性退守中洞。高潭中洞等地人民积极参加东江第一次武装起义,海陆惠紫四县工农革命武装先后进入中洞,8月改编为工农讨逆军。随后,中共东江特委、东江革委进入中洞,领导指挥东江秋收起义。

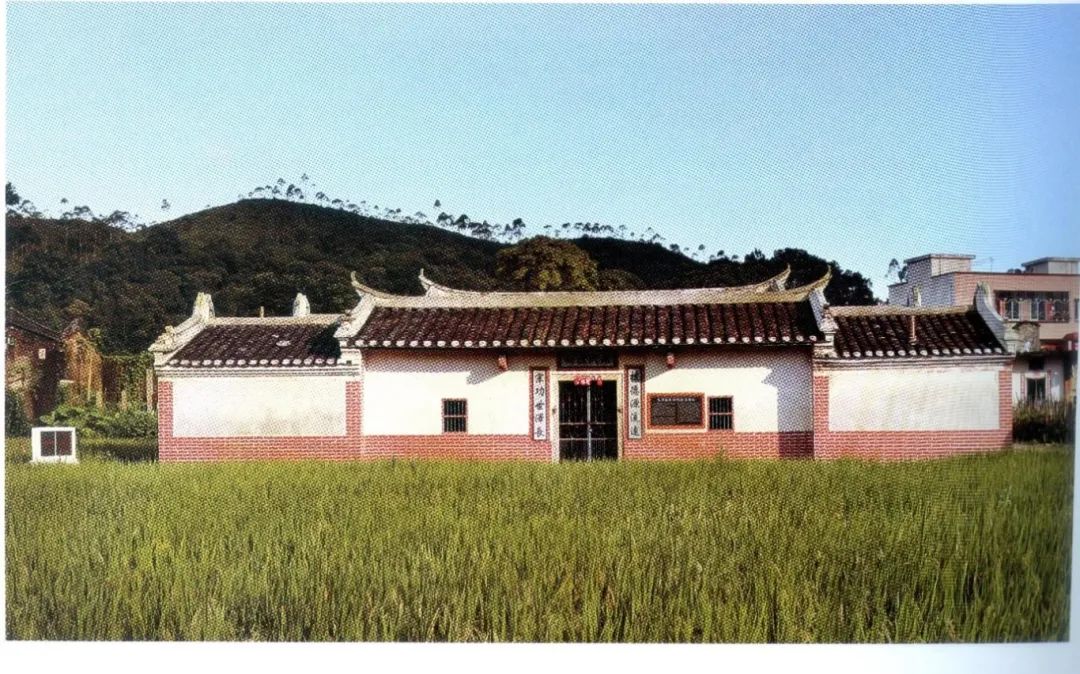

1927年10月10日,南昌起义军第二十四师一部由董朗带领,进抵陆丰东南部,与东江特委派出的联络员取得联系,于当天离开陆丰东南部,经激石溪于12日进驻惠阳县高潭区的中洞,进行整编。这支由董朗率领的南昌起义军余部,经过历时两个多月的长途跋涉进入中洞,整编后改为中国工农革命军第二师(红二师)。由张善铭任书记的中共东江特别委员会 (简称东江特委)迁入中洞百庆楼办公,并进行了组织机构的调整和建设 。中洞改编完成,标志着中洞作为东江红军后方基地正式形成,经过中洞改编,中国工农革命军第2师诞生,我军历史上最早的兵工厂、军装厂、医院、俱乐部和印刷厂等机构相继在中洞创立扩充。从此,中洞根据地有了坚强的领导核心,成为东江地区武装斗争的指挥中心,中洞也被称为东江红都。10月底,东江第三次武装起义爆发,红二师和农民革命武装从中洞等地出发,收复海陆丰各市镇及惠阳、紫金部分地区。南昌起义军余部进驻中洞整编。1927年10月协同海、陆、惠、紫农军攻打紫金南岭地主武装。

中洞百庆楼

二、全国第一个区级苏维埃政权在高潭建立

1927年11月11日,《高潭全区工农兵代表大会宣言》,正式宣布高潭区苏维埃政府成立,这是中国共产党领导下建立的第一个区级苏维埃政权。此后,高潭各乡纷纷建立苏维埃政府。11月9—10日,高潭区工农兵代表大会在高潭圩黄家举行。参加大会的代表近百人。黄星南在会上作报告,东江革命委员会主席黄雍发表演说。大会讨论通过《没收分配土地》《镇压反革命》《妇女解放问题》《严禁盗贼和禁绝烟赌》《改良工人农民士兵生活》等决议案及《高潭区工农兵代表大会宣言》,宣告高潭区苏维埃政府成立,选举黄星南、黄奋、张佐忠、黄伯梅、黄子琦、罗炽卿、罗玉燕、马子荣、朱云石、江梅、钟金凤、黄潭贵等人为高潭区苏维埃政府委员会委员,黄星南为主席,黄奋为副主席,黄伯梅、张佐忠分别为赤卫大队大队长和党代表。大会还决定将高潭圩老街和新街分别命名为“马克思街”和“列宁街”。11日,举行高潭区苏维埃政府成立庆祝大会,宣告髙潭区苏维埃政府正式成立。参加大会的群众有1万多人。当天晚上,各乡同时举行提灯游行活动,通宵达旦,盛况空前。

高潭区苏维埃政府办公旧址

惠阳县高潭区苏维埃政府印(方形印文)

高潭区苏维埃政府成立后,高潭农民武装改编为赤卫大队,由黄伯梅任大队长,张佐忠任党代表。同时建立中共高潭区委,由黄星南任书记。高潭区妇女会、工会、商会、学联会等群众团体也相继恢复和发展。各乡相继建立乡苏维埃政权和联乡办事处,领导农民焚烧地主的田契,没收地主的土地和浮财分配给农民,破除封建迷信,禁烟禁赌。同时还镇压了一批反革命分子。

1927年11月11日,在高潭成立了中国第一个区级苏维埃政权,这也是中国最早建立的区级苏维埃政权。1928年1月,多祝区苏维埃政府宣告成立,林仿任主席。

三、反围剿英勇抗敌保中洞

东江各地苏维埃政权的相继建立,惊动了国民党南京政府。为了摧垮红色政权,国民党派出兵力,分四路先后进犯海陆惠紫苏区。在大敌压境恶战来临的危急时刻,高潭区苏维埃政府发出了号召,动员全区民众拿起武器,积极配合红军作战。高潭民众高唱着 “慷慨离乡井,从容上战场,血花开主义,情泪湿衣裳”的战歌,纷纷起来作好抗击敌军的准备工作。1928年3月,国民党反动派重兵围剿海陆丰根据地,红军和工农武装进行了悲壮的中洞保卫战。

3月初,陈济棠部一个团和保安队攻占公平镇,形成对海丰县城的包围,并切断海丰与高潭的联系。不久,东路之敌配合南路进犯之敌攻占海丰县城,陆丰、海丰失守。

从西路“围剿”海陆惠紫苏区的国民党第五军(军长徐景唐)下辖第十三师(师长云瀛桥)、第十五师(师长李群)、第十六师(师长由邓彦华兼)、第十八师(师长李务滋)及蔡腾辉补充团。最先进剿的国民党第十五师、第十六师到达惠东平山后分为两路,补充团会同第十五师各团由鮜门、梅陇进攻海陆丰之南,第十六师各团由惠东多祝直逼新庵(今白盆珠镇)布心,进攻海陆丰之北,进攻的主要目标是海陆丰苏维埃和红二师、红四师的后方根据地中洞。

国民党军蔡腾辉部被红四师第十团于赤石狠狠打击之后,败退惠东黄埠。其后由黄埠进入海丰鮜门,企图经南山岭直趋梅陇。此时,红二师一个连在杨望的指挥下,配合当地赤卫队500余人设防于南山岭,据险与蔡腾辉部相持2小时后,红军和赤卫队退守浅沙圩,红之后又退入大嶂山抵达孔子门。敌尾随而至,红军在农民数千人的配合下奋起抵抗,激战数日,牺牲400多人,杨望率部向高潭退却。敌第十五师亦于3月13日进占公平。第七军第六师师长黄旭初及在陆丰的敌第十一师取得联系,商定会剿岩石、中洞的计划。

为了组织力量抗击国民党军的围剿,中共东江特委指示紫金工农革命军独立营以及高潭、五华大梧等区乡赤卫队直接由红二师指挥。红二师采取以连或营为单位的作战方式,逐步收拢兵力,在中洞、岩石周围设置防线,并令附近一带赤卫队对正在准备配合敌军进攻的地主民团、保安队进行监视和打击。

3月18日,国民党军第十一师进占紫金龙窝后,以全师兵力进逼红二师所在地炮子圩。一路由龙窝进攻炮子圩,另一路绕道洋头进攻。中共紫金县委书记吴健民率紫金工农革命军独立营和赤卫队顽强抵抗,红二师也派出一个连队助战。因敌重兵压境,红二师被迫退守南岭。敌尾迫而至,红二师再次战败于南岭。中洞、岩石的第一道防线为敌突破。红二师转而退守紫金和惠阳交界的礤头坳。红二师与赤卫队在礤头坳据险阻击敌军,打退黄旭初师发动的多次进攻。

3月23日,国民党西路军黄旭初部陆满团1000多人,加上地主民团经甘溪乡攻打高潭中洞。甘溪乡赤卫队30多人,据守甘溪乡墩头村四角楼大屋,用土枪土炮阻击国民党军队一天,消灭敌人40多名,至深夜与100多村民突出重围,转移至鸡公髻寨又坚守一天至天黑,奉命撤至水口乡柑树下村与区苏维埃机关汇合。在红二师和赤卫队的顽强抗击下,赢得时间,使中洞的后方机关、医院、兵工厂的人员安全撤退上山,并转移出储存的大量物资。负责转移物资的中洞后方基地留守处主任戴焕其,在红军与敌人激战期间,把个人生死置之度外,不断组织人员转移物资。就在敌人即将进入中洞时,戴焕其下令将来不及转移的剩余物资放火烧毁,将难于搬运的印刷厂、军服厂的设备毁坏,将铅字粒倒入河中。因敌人攻入中洞,戴焕其等人来不及撤退,被敌人枪杀于坳下村前。礤头坳失守后,红二师一部在赤卫队数百人的配合下,又在大坳头抗击敌第十一师、第十五师共数千人的联合进攻,结果被敌包围,情况十分危急。红二师决定将第五团全部约200人分散到各乡村隐蔽,第四团及师部直属部队开赴惠来。

礤头坳和大坳头之战,是保卫海陆惠紫苏区以来最为激烈的战斗。红二师和高潭、紫金赤卫队牺牲400余人。国民党军“伤亡亦巨”。随着礤头坳和大坳头的失守,敌军旋即进入高潭,占据了海陆惠紫苏区和红二师、红四师后方根据地中洞,进行了疯狂的烧杀抢掠。

在国民党军对高潭苏区进行反复围剿的同时,以江达三为首的地主民团组织“清乡剿共委员会”,宝口、马山等地反动分子也组织“抗红队”遥相呼应,疯狂进行反攻倒算。在高潭圩周围构筑围墙、栅栏、碉堡,并配合国民党军队天天搜山杀人,下乡抢劫,实行残酷的“三光”政策,在高潭圩新街搭起了杀人的场所,下墟埔成了杀人埔。在下圩埔的一个山窝里,一次就有30余名红军和群众被杀害。地主江达三及其反动民团更是残忍,大茂乡农会秘书张娘先因送情报不幸被捕,反动民团将张娘先活活打死后,当着张娘先母亲陈二的面,将张娘先的头颅砍下,强迫陈二用衫襟包着儿子的头颅游街,陈二强宁死不屈。江达三见达不到目的,狠狠毒打陈二,并将张娘先的头颅吊在高潭上圩门榕树下,指使民团团丁将其头颅作靶射击。国民党军和地主民团的血腥屠杀,并不能让红军战士、赤卫队员和高潭人民屈服,高潭赤卫队女队员刘罗氏在敌人搜山时不幸被捕,敌人用尽酷刑,但她坚贞不屈,面对敌人的屠刀,她挺起胸膛大声高呼“我要革命到底,生要红,死也要红”而英勇就义。据统计,高潭苏区先后有2868人被杀害,其中全家被杀绝的有412户,被烧毁房屋8000余间。中洞村原有900多人,最后仅剩下300多人。

面对国民党军队的重兵围剿,地主民团的残酷镇压,高潭区的共产党员、赤卫队员和人民群众重新拿起武器,自发开展武装斗争,以灵活机动的游击战反击国民党军队和地主民团的疯狂屠杀。

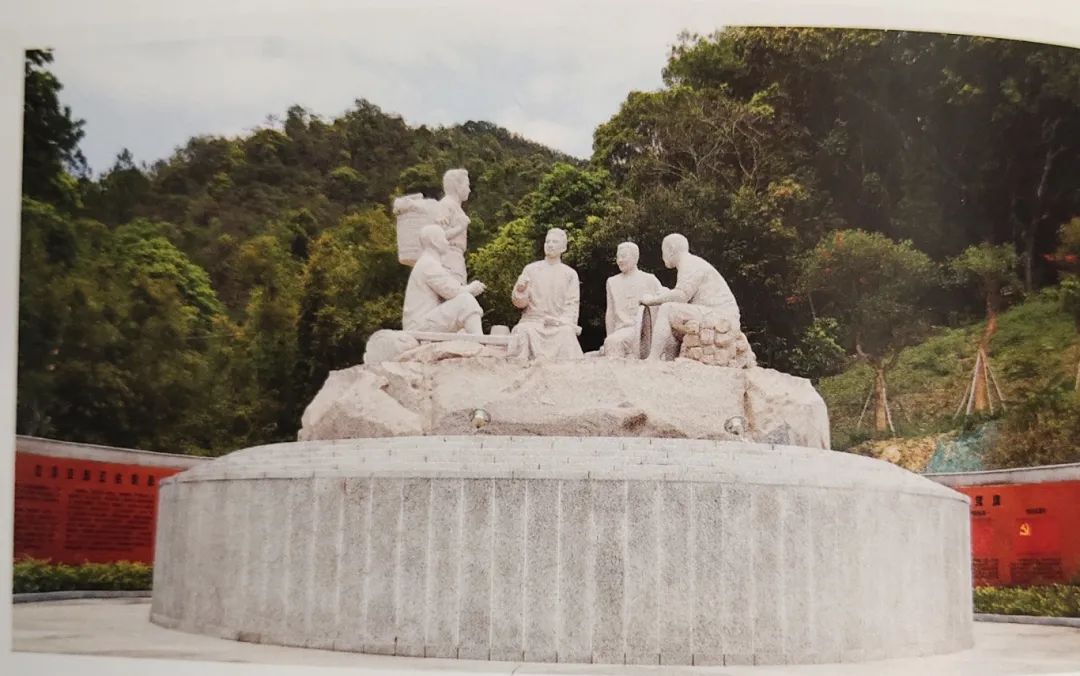

百丘田革命纪念广场

四、组织发动第三次平山起义

为支援海陆丰苏区的反围剿”斗争,中共广东省委多次致函中共惠阳县委。要求中共惠阳县委组织力量对付入侵海陆丰的“西路主力的第五军”“必须使他在惠州境内便行崩溃,无法进入海丰、陆丰与东路军汇合, 然后才能保障苏维埃政权的巩固,与东江暴动的发展”“惠州必须马上发动暴动,……然后会合各区群众,向平山之三多祝进攻,打通与海、陆丰的交通,借此骚扰敌人,使敌人不敢深入,并为群众的伟大势力所瓦解”

为贯彻中共广东省委指示精神,恽代英等来到惠阳之后,帮助指导中共惠阳县委组织发动群众,以镇隆四大半围为根据地,组织发动第三次平山起义。平山是惠州外围屏障,又是通往海陆丰的咽喉,占据平山,截断敌人从惠州进入海陆丰的交通,威胁惠州,敌人必然回顾平山,分散兵力,以减轻对海丰、陆丰、高潭等苏区的压力。这时,驻守平山的只有第五军第十三师第三十七团的第五连以维护交通。按预定计划,起义目标首先夺取平山,攻占平山后,立即发动潼湖、平山、横沥、淡水、白花、多祝等地农民武装攻打惠州。恽代英派何友逖到平山,何聪到白花,李国英、戴云芳、叶锡康到淡水;黄卓如、林道文负责潼湖和镇隆赤卫队的组织工作;并派钟勋如联系横沥、平潭等地,组织武装配合,乘惠州敌之兵力空虚,做好攻打惠州的准备。由于准备时间仓促,各地赤卫队驻地分散,离攻击目标平山较远,动员组织工作难度很大,各地仅集结赤卫队200多人。3月28日,正当各路农民赤卫队准备集结平山起义时,进攻海陆丰、高潭等地的国民党军黄旭初部折返惠阳,敌人力量骤然增大。为避敌锋芒,恽代英下令已进抵平山的潼湖农民赤卫队由林道文、黄卓如率领返回镇隆,其余各路武装也只好中途折返原地。第三平山起义遂告夭折。1928年2月,广东国民党当局纠集陈济棠等三个师兵力及4艘战舰向海丰苏维埃进攻,妄图在一个月内削平海陆丰。中共广东省委指示惠阳县委,为了保卫海丰苏维埃,减轻海丰的军事压力,命惠阳县委部署平山一带再次起义。

对此,省委在香港急派恽代英同志来到惠州,再转移到潼湖四大半围召开会议,紧急部署平山起义的准备工作。根据部署,平山第三次武装起义定在3月29日发动,起义总指挥部仍设在百坵田村

当时,国民党军驻平山的守军才一个连,连长姓萧,非常反动,该连的任务是维护交通,保障军事补给线畅通,终日戒备森严。我军第一次行动,由于各路农军赤卫队分地分散,离攻击目标平山的距离较远,才集合了200多人枪。

人马不齐,装备甚劣,完全没有取胜的把握。恽代英当即决定,已到达的农军和赤卫军就地待命,各地加紧第二次动员。然而,在我方开展第二次紧急动员时,敌军已发现平山暴动之意图,立即调集重兵,摆开围歼平山起义赤卫军的攻势。 “不战而屈人之兵,上策也。”在这紧急情势下,恽代英认为,调动敌人分散兵力、减轻对海丰军事压力的目标已部分达到。为了保存实力,决定撤销平山起义的军事计划,并命令已集中的300多农军返回原地。

然而,撤销平山起义的军事计划,却给惠阳革命运动带来了毁灭性的打击。从4月初开始,国民党军集合在平山周围的重兵,由于找不到我方主力去向,就从平山开始下手,在全县展开大兵团拖网式的围村搜剿。敌人所到之处,白色恐怖相当严重,杀人放火,革命乡村被摧残,惠阳全县革命势力蒙受了惨重损失。特别是起义总指挥部所在地的百坵田村,先后被国民党军和游瘢华土匪围剿达12次之多,房屋财物尽遭洗劫,村民四处逃亡无家可归。与此同时,国民党军政机关还到处张贴标红,悬赏朱观喜、何友逖的人头。

当时,朱观喜的家嫂杨氏,也在围剿中被打伤,由于无医无药,东藏西躲,伤口化脓,最后被夺去了生命。在如此艰难的处境下,朱观喜仍坚强不屈,留在白花、淡水、平山等地农村,坚持开展秘密斗争。

五、稔山雁湖站护送红军转移

1928年秋至1929年春,广东省委在稔山雁湖村设立地下交通情报总站,李涛受省委委派进驻雁湖村指导并协助做好联络工作。总站根据中央指示,护送东江红军第二、四师将领徐向前、董朗、刘立道、陆更夫、危拱之(女)、刘校阁等人转移到香港。稔山的坝仔村、鲜水塘村和吉隆的塘肚村等也分别设立秘密交通情报站,配合总站做好护送东江红军转移出港工作。

1928年冬,海陆惠紫苏维埃区域失陷后,红二师、红四师经多次激战伤亡较大,按照中共广东省委的指示,负责人和幸存者陆续经海路和陆路交通线撤离海陆惠紫苏区,史称“红军出东江”,亦称“红军出港”。其中较重要的一条交通线是从中洞经海丰公平、埔仔洞、大安洞,然后分两路到香港。一路经热水洞往北到惠东多祝,再转西经平山、惠州到樟木头乘列车到香港。另一路往西到惠东吉隆塘肚、稔山的鲜水塘、雁湖,经淡水转至宝安盐田、沙头角进入香港;或由雁湖经坝仔、平山青龙潭、惠州,再到樟木头乘列车到香港。交通线上设有交通站,交通员的主要任务除护送党组织领导人和红军之外,还负责情报、重要文件、经费、医疗药品的护送。徐向前、刘校阁、周铁忠等就是从这条交通线撤离东江苏区的。当年,李涛(开国上将,曾任中国人民解放军总参三部部长)因负伤在稔山雁湖治疗,伤愈后化名陈万年,留在雁湖交通站任联络员,与共产党员、交通站站长高维全一起负责护送工作。

此前,中共中央巡视员陆更夫分别于1928年9月7日、9月14日、12月4日致信中共中央,报告有关情况,反映了这部分红军干部战士要求撤离东江的意见。中共中央和广东省委遂决定将他们转移至香港,再从香港前往上海,由党中央分派各地参加武装斗争,或从事其他方面的革命活动。当时,中共广东省委派原红二师第五团团长刘立道到海陆丰,负责红军出港的有关工作。而沿途护送红军的任务,交给了以高维全为总站长的东江交通情报站具体执行;同时派李涛长驻雁湖村,协助组织红军转移工作。李涛、高维全结拜为兄弟,共同以高度的革命责任心,精心策划,严密布置,做了大量艰苦细致的工作,总共护送了五批红军干部战士安全到达香港,出色完成了中央和省委交给的任务。被护送者包括红四师师长徐向前、红二师师长董朗等,还有一批到东江参加革命斗争的朝鲜人。1929年1月,红四师师长徐向前、政委刘校阁等22人,从海丰热水洞汤糊村到惠东雁湖总站后,徐向前由交通员护送,先秘密转移至惠(州)樟(木头)公路,然后坐汽车到达东莞樟木头,再秘密乘火车安全到达香港,从香港乘船到上海,再由党中央派到鄂豫皖革命根据地工作;刘校阁到雁湖总站后,先行出发,并与徐向前约定到香港九龙会合,因在黑夜中上车搞错了方向,误上了樟木头至惠州的汽车,进入惠州城内而遭到敌人捕杀。红二师师长董朗和女红军危拱之等人,从海丰大安洞出发,沿着交通线到惠东吉隆塘肚交通站(站长张兴)、稔山的鲜水塘交通站(站长刘香),最后由雁湖村交通情报总站秘密护送安全到达香港,再由中央分派到湘鄂西革命根据地工作。李涛胜利完成护送红军出港任务后,也由香港转至上海,再由党中央派遣进入赣西南苏区工作。

![]()

雁湖东江红军出港纪念园

六、党组织在梁化坚持领导斗争

1925年春,惠东梁化谢洞村农民协会成立,会址设在庄坑王氏祠堂,农会会长王潭英、农军队长王潭连。1928年春,农军参加平山第三次武装起义以后,受到国民党军的大规模清剿,农会暂时停止公开活动。

1929年7月,中共惠阳县委负责人刘威、陈允才、傅燊霖到谢洞开展地下革命活动。1931年5月,中共惠州县委在谢洞成立,划归两广省委直接领导,陈允才任惠州县委书记,下辖惠阳、紫金、河源、、博罗四县边区的党组织。谢洞村自卫军改为赤卫队,王潭连任队长,有队员30多人,与红军游击队一起,负责保卫县委机关的安全。

与此同时,中共惠阳县委负责人刘威、陈允才、傅燊霖来到谢洞,开展地下革命活动。经农会会长王潭英安排,食在陈茂兰家,住在一所茅草房子。县委机关领导就在这所房子办公。因房子太小,县委机关工作场所不够,县委委员叶青率油印编辑出版人员到高围山边树林中一座平房建秘密油印厂,出版印刷《党的生活》《工农小报》《群众》等报刊和传单。在惠阳县委的直接领导下,谢洞的农民运动迅速恢复发展起来,建立起以王潭英、王潭连、王松、王完、王香、王云、陈茂兰等人为核心的领导小组,开展发动群众、宣传党的政策等工作,号召村民加入农会。年底,在庄坑王氏祠堂门前的晒谷场召开农民协会第二次成立大会,由王潭英任主席,王潭连任副主席。当时全村80%的农户加入农会,以后,发展到95%的农户加入农会。

1931年5月,惠紫河博边县委(简称“惠州县委”)在谢洞村成立,划归两广省委直接领导。陈允才(陈木)任中共惠州县委书记,组织部长叶青(刘高),宣传部长蔡步墀。下辖惠阳、紫金、河源和博罗四县边区的党组织。为此,“紫河特区委”划入到“惠紫河博边县委”(惠州县委)管辖。

梁化谢洞革命历史展馆

1932年春,谢洞村发生了“二二八”事件,惠州县委机关所在地遭到反动武装的突然袭击,县委机关的同志冲出敌人包围,迅速转移,来不及收藏的农会花名册等一批重要文件落入敌手,油印机、钢板、钢笔等物品被洗劫一空,县委办公房子被敌人烧毁。中共惠州县委主要领导撤出谢洞后到平山的青龙潭、淡水的土湖、镇隆等地流动办公。

“二二八”事件后,国民党军连续三年对谢洞进行清剿,赤卫队员先后有10人被残杀,农会会员受到迫害,倾家荡产。谢洞村党支部书记、农会会长王潭英多次外出寻找党组织未果,归途中被国民党军队捕杀。谢洞村农会停止了活动。![]()

七、坚持游击斗争积极支援红军和区苏维埃政府

1930年春,东江红军第十一军军长古大存到惠紫两县边界的乌禽嶂三坑村建立红军游击根据地,召集紫河特区红军游击队队长蓝蔚林、惠阳县委书记刘威等人到三坑村,商量如何在惠州地区建立苏维埃政权的行动计划,并在三坑建立惠州十属红军游击队总指挥部。同年秋,古大存在离三坑村不远的梅坪村建立交通联络站,任命古粵民为站长。梅坪村地处深山峡谷之中,是三坑红军游击队基地进出山门的必经要道。梅坪交通站是红军的耳目。古大存每隔三天都亲自到交通联络站听取情况汇报,收集情报,同时把交通员采购的食盐、药品等物资背回三坑基地。1931年9月,古大存离开三坑上大南山。为加强“惠紫河博”苏维埃区域的武装力量,12月间,东江军委把红军第十一军第四十九团第一营第一连改编为惠阳青年游击大队,大队长黄少珠(黄谭锡),副大队长陈专,政委罗立(李华)。下辖三个中队,以乌禽嶂为基地,内有鸡笼山、坪天嶂、石人嶂、燕岩山等高山为屏障,回旋余地大。与此同时,以蓝蔚林为队长的紫河特区游击队也划归惠州党组织领导,因此,乌禽嶂红军游击队的力量得到较大的发展。红军游击队200余人就驻扎在乌禽嶂,平时主要依靠周边老百姓送粮、送菜、送情。

1931年春,红军游击队组织三坑村的铁匠张军生、张育等人,在水美村上村庵田坑深山沟建立简易枪支弹药维修厂。同年9月,因暴露,维修厂转移到梅坪与三家村交界处的驳牛坳重建。至1932年6月,新造驳壳枪、单机头、五扦共20多支供游击队使用。

1933年初,古大存率领东江红军400余人转移到乌禽嶂三坑村,计划取道紫(金)河(源)边北上中央苏区,遭到国民党重兵围剿,东江军委和红军在乌禽嶂山区遭国民党军围困达3月之久,损失惨重,古大存在战斗中脚部受伤,隐蔽在深山窑洞里疗伤,伤愈后返回大南山领导游击战争。最后,红军剩下100余人在东江军委书记朱炎、军委委员彭桂率领下分别突围到紫金龙窝和海丰大安洞。至此,乌禽嶂红军游击根据地完全陷落。随后,国民党军营长邹道远率200余人围剿三坑村及乌禽嶂游击队,并把三坑村划为共匪村,不准村民居住,限时离开。当年三坑村参加红军游击队十二人,其中六人遭杀害,其余外走惠州黄洞等地,十多年后才回到老家。

值得一提的是,在复杂险恶的环境中,惠东党组织和党员始终坚定信念,不屈不挠,坚持斗争。其中甘溪乡党支部和党员尤为突出。

1927年11月15日,甘溪乡苏维埃政府成立,领导农民分田分地。在此期间,甘溪乡党小组吸收了12名在革命斗争中经受了考验的积极分子入党,建立了中共甘溪乡党支部。在国民党军队重兵围剿革命根据地、各级党组织遭受严重破坏的困境中,该支部和党员艰苦卓绝、坚持斗争,积极支援红军和区苏维埃政府。

1928年6月,由于国民党军队重兵围剿,高潭区苏维埃政府机关转移至岩石,乌坉一带隐蔽,甘溪乡党支部党员朱正光、钟金娘、钟李仁、钟帝康等则撤至鸡公髻寨的麻竹窝搭草寮栖身,并负责掌握全乡情况,设法筹集粮款接济区苏维埃机关。他们白天在山上烧炭或采集山货,然后由可靠的群众挑到高潭圩出售,换回盐、米,待钟乃水、朱远平回来交换情报时再带回岩石等区苏机关隐蔽点,一直坚持至1929年秋。红四十九团收复高潭圩后,甘溪乡支部的党员除参加红军和区苏机关工作外,其余同志和乡民一起返回家乡重建家园,发展生产支援红军。

1931年8月,国民党军队和地主民团围攻高潭,甘溪乡党支部几名党员仍然回鸡公髻寨的麻竹窝据点隐蔽,秘密筹集一些大米、番薯、花生、鸡蛋等物资,利用夜色掩护,走十多公里山路,送到中洞乡的指定地点交给红军独立第二师第一团(原红四十九团)后勤,一直坚持到1933年春红一团瓦解。

坚持斗争到底的甘溪党支部五名党员雕像

1932年,国民党军队以5个师的兵力围剿东江革命根据地,东江红军作战失利。接着各级党组织遭受严重破坏而停止活动。甘溪乡党支部的党员除在战斗中牺牲和出外隐蔽的之外,仅存党员朱远平(第三任高潭区苏维埃主席)、朱正光、钟金娘、钟蔚强、钟李仁5人。他们在甘溪乡牛拦肚深山密林隐蔽一段时间后,主动外出寻找党组织。1934年夏,派朱远平化装到淡水、香港等地寻找上级党组织,无法取得联系,直至8月返回高潭甘溪乡。

1935年7月,朱远平再次前往揭阳县河婆一带寻找,依然一无所获。1936年,朱远平又先后两次以经商为掩护,到香港及揭阳河婆秘密寻访也无结果。这五位共产党员在先后4次寻找党组织未果的严峻形势下,凭着对党的忠诚和对中国革命必胜的坚定信念,在深山老林里度过了长达6年之久,几乎与世隔绝的艰苦生活,始终没有解散这个在革命的惊涛骇浪中经受考验的党支部。直至1939年才与上级党组织取得联系。

大革命失败后,山海惠东人民,十年鏖战,艰苦卓绝,历经磨难,不屈不挠。然而,风云突变,斗争不止。接着,又以更加坚韧的意志、无畏的勇气投身于接踵而来的抗日战争烽火前线的战斗。

作者简介

周汉光,广东惠东县人,中国民间文艺家协会会员、广东省作家协会会员、惠州民间文艺家协会常务理事、惠东县政协文史研究员、惠东县作家协会顾问。曾任惠东县教育局办公室副主任、惠东县委组织部调研科长、惠东县委宣传部副部长。期间,曾被抽调兼任县委党建办和县作风建设办资料综合科(组)长、县委先进办副主任、县委学习实践办副主任、县创建省文明城市办副主任,参与筹划组织活动,分管材料工作。擅长文书写作,热心文学创作、历史研究和书法艺术。1972年始参加业余文学创作,在《惠东文艺》《东江文艺》《广东工农兵歌曲选》《广东支部生活》《广东教育》《中国教育报》及其他报刊发表过作品。之后重点对岭南历史、民俗风情、名人轶事等进行长期调研并写作,其中被采用发表文章几百篇。著有《古郡风韵说梁化》《风情雅韵》《品味惠东》《岁月流韵(诗联集)》《实用文书与诗文写作选编》等书,其中《古郡风韵说梁化》 荣获 “广东省第八届民间文艺学术著作奖”三等奖和 “惠州市民间文化优秀成果奖”。