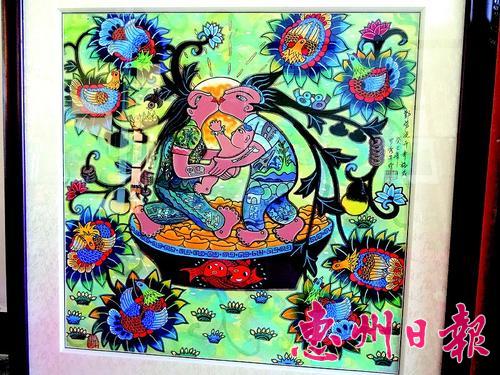

罗秀芳的作品《勤劳浇开幸福花》。(翻拍)

罗秀芳在画农民画。

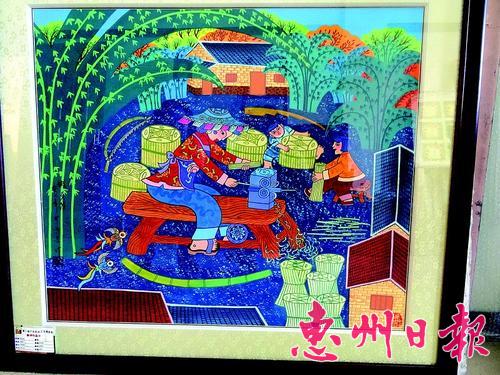

罗秀芳创作的农民画《做牙签》获得铜奖。(翻拍) 35岁的罗秀芳,她的两幅农民画作品《勤劳浇开幸福花》、《做牙签》,在今年举行的第二届广东民间工艺博览会暨第六届广东民间工艺精品展上,分别获得了银奖和铜奖。8年前,她还只是在药店诊所工作,对龙门农民画一窍不通。8年后,她却在国内、广东省博览会等获奖10多项。她有怎样的故事?《惠州日报》记者为你揭晓。 小时候常用木薯当画笔,晒谷场当画纸 走进龙门县文化馆二楼的罗秀芳画室,只见她正坐在画架前,用墨绿色的水粉颜料,给画纸上的叶子勾勒轮廓脉络。画纸上画着6幅同样的小画,图案都是两个小孩各举着一个南瓜,画面周围被大大小小的金黄南瓜、绿色的藤蔓叶子包围。“我在画礼品画,是给人用来送礼的,一次画6幅小画调颜料更方便。”罗秀芳解释,现在她专职画农民画,有做礼品画的任务,这样才能维持收入。记者看到,画面上的孩子生动活泼,画面风格明快。这幅礼品画是她在2008年北京奥运会时创作的,作品名为《举重》。“创意来源是我小时候的经历,那时家里种了很多南瓜,妈妈带着我们姐弟去摘南瓜时,我们就在一旁举南瓜比重量。”罗秀芳说,这幅画也正好与北京奥运会的运动寓意契合,但又充满了乡间生活气息。 罗秀芳是在农村出生长大的,家乡在龙门县龙潭镇一个山村里。“我们村子周围被山包围着,到处都是竹林,以西溪笋和牙签出名。”在山村长大的她,从小就非常喜欢画画。小时候,她常常就地取材,用晒干的木薯在晒谷场上画古代美人。“木薯画出来是白的,正好可以用来当画笔用。”不过,罗秀芳母亲非常反对她画画,希望她能好好读书,长大能找到一份好工作。听话的罗秀芳后来进了一所卫校,学习妇产科。 弃医从画,27岁拜师学农民画 卫校毕业后,罗秀芳进了一家医院妇产科实习。一年多后,她感觉自己实在不感兴趣,就没有继续下去。“我后来到药店、私人诊所做事。”2005年的一天,27岁的罗秀芳下班经过龙门县文化馆,看到农民画画 刚开始,她练的都是线条,然后复制练 罗秀芳的努力和坚持没有白费。2009年,她的作品《孺子牛》在第三届广东省民间工艺精品展获得了优秀奖。从此之后,她一发不可收拾,相继在全国、省内获得了10多个奖项。 创作灵感来源于农村生活 在今年举行的第二届广东民间工艺博览会暨第六届广东民间工艺精品展上,罗秀芳的农民画作品《勤劳浇开幸福花》获得了银奖,《做牙签》获得了铜奖,这两幅画摆在她的画室里。记者看到,《勤劳浇开幸福花》中间是一对夫妇踩在一箩金元宝上,他们抱着一个胖娃娃,四周有8只母鸡。罗秀芳将夫妻俩的头发都画成枝叶状,与周围的8只母鸡连接了起来,头发上还串有铜钱。每一只母鸡都很形象,并且形态不同,各有特色,两两一组,似乎在交谈,很有生活趣味。这对夫妇衣服上都画有生产生活的场景,象征着他们的辛勤劳动。“母鸡、金元宝、铜钱象征着幸福。”罗秀芳说,这幅画其实是脱胎于她早期一幅作品。“早期这幅作品色彩内容我一直不满意,今年9月我突然有了灵感,将这幅作品重新创作,尤其是把头发画夸张了。构思画了一个多星期,后来就去参展了。” 《做牙签》创作灵感则来源于她的成长经历。一片竹林里的房子前,一位妇女正在做牙签,旁边两个孩子正在帮忙。整个画面清新自然,又有怀旧的感觉。“我小时生活在山村,要做很多活,收稻谷、晒竹笋、做牙签……”罗秀芳说,那时她妈妈就是带着他们在房前阴凉处用机器做牙签的。“现在创作的作品大多是源自自己在农村的成长经历,正是这些农村生活给了我源源不断的灵感。” 画一幅好作品,要画上一两年 “只有自己真正创作农民画作品,才会有成长。但真正要构思创作作品是很难的,要贴近生活,又要有自己的风格特点。”罗秀芳说,一年要是能创作出一两幅成功的作品就很不错了。有的时候,她为了画好一幅作品,常常要画上一两年时间。“有时画着画着,思维就断了,就只好停下来。过了一段时间,有了灵感才继续。”罗秀芳第一幅获奖作品《孺子牛》就是这样的情况。她先画了一个牛头和一对弯弯的牛角,就不知道该怎么继续下去了。“一幅作品还要有精神内涵才有意义。”过了半年,她突然想起了客家的圆形围屋,想到客家人的精神与孺子牛的精神很契合,于是在牛角画了一栋客家围屋,画面融合得非常漂亮和谐。“好多人买这幅画。” 罗秀芳的作品充满了鲜明强烈的个人风格,用色上对比强烈,画面充满想象力和张力,又极具生活气息。罗秀芳说,她现在想要突破自己,在往形成自己风格方面努力,希望大家一看到作品就能够想起她。她的作品也渐渐得到了认可,几年前一对外国夫妻来到龙门县文化馆后,非常喜欢罗秀芳的一幅画《摘冬瓜》,马上花钱买了下来。 不过,罗秀芳说,这条路并不好走。“常常是喜欢我这种风格的人不买画,买画的人又喜欢大众明快的风格,喜欢金黄色的丰收图案。”罗秀芳略显无奈。对此,她也有想法,既要保持发展自己的风格,也要走大众通俗路线,两方面结合好,让自己的农民画创作之路走得越来越宽。 (原载 |