|

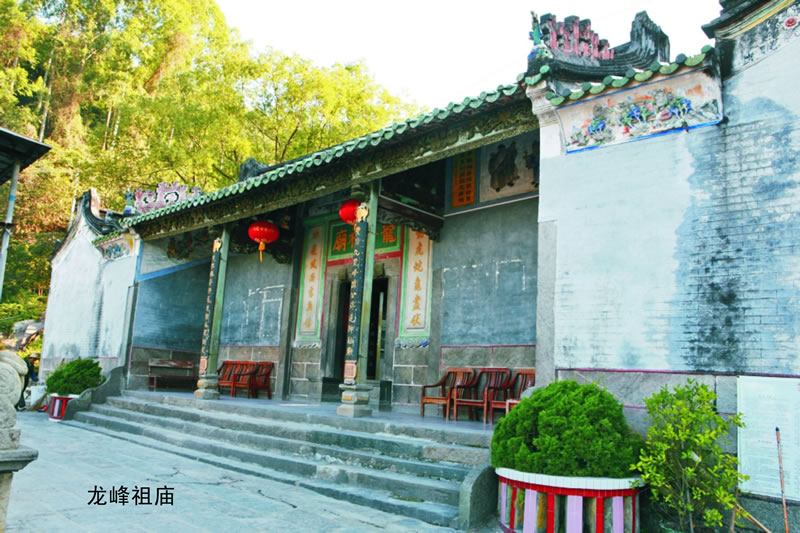

九龙峰在惠东本地和香港、东南亚一带的华人心目中,是一个梦牵神萦的地方。记得我第一次接触九龙峰,是在上世纪80年代初期。惠东县城到九龙峰的路道还是沙土路,特别是其中的沙公坳,路面沙多且陡,笔者曾经骑单车经过而“铲沙”跌倒,时过境迁,现在想起仍有些后怕。那时我们一帮刚从中专学校毕业分配在县城机关工作、仍未成家的小伙子,经常会骑着单位分配的28吋“红棉”、“永久”等型号的自行车,喜欢到县城周边游逛。国家刚开放不久,九龙峰常有来自泰国等地的华侨观光团。他们打着旗子,很多人戴着太阳眼镜和布帽,有的还穿着喇叭裤,很是洋气。当时的九龙峰,人流如织,古松参天,浓荫蔽日,黑色的石板路油光发亮。入口不远有几栋小瓦屋,旅游公司的几个小姑娘在售卖香火和产自九龙峰的仙泉牌汽水,给人清静、肃穆而又很和谐的感觉。近年来,随着年岁的增长,加入文化研究会、民间文艺家协会后,由于业余工作需要,每次去九龙峰登山也好、陪亲友游览也罢,对它的关注亦带有点“研究”的味道。于是,便有了上面的标题和下面的文字。 山——赏心悦目 九龙峰位于莲花山脉西段,海拔 古人刘梦得云:“山不在高,有仙则名。”九龙峰虽没有罗浮山之高大,却因在九龙汇聚的山腰之间建有一座名扬海内外的谭公庙而闻名。它建于明宣德九年(1434年),距今已有近600年的历史,从那时候起,九龙峰便与谭公齐名。 从得道亭沿着石级缓缓而上,伴随着清风徐来,你会闻到百花清香,听到千鸟啼鸣。林荫路旁一株两百多年树龄的榄树,高约 谭公庙右侧有一口泉井,旧时是专供游人拜祭谭公时洗手用的。泉水纯净甘甜,可供饮用。当年有人曾以此为水源,兴办了汽水厂。传说古时来此之人若有病痛,饮了这一仙泉水,便可“水到病除”。时至今日,不少香客仍先在这里净手,然后才去拜谒谭公。 登山难,建筑登山道更是一件不容易的事。经采访调查,其中的艰难让我很是感动。谭公祖庙后面,经过“洞天福地”登山牌坊,一条蜿蜒而上的登山石径,几经曲折,逶迤而上,直通山顶。一直以来,惠东县城周边的人都有到九龙峰登高览胜、健身的习惯,但由于原来的登山道只是原国营九龙峰林场的“防火线”,崎岖、路陡,经常有人跌倒。九龙峰祖庙管委会结合整个环境秩序的整治,从保障游人登山安全的角度出发,于2004年开始规划,2005年下半年动工,用了一年半左右的时间,2006年就基本建成了登山石道。登山石道全长1600多米,3059级,路宽原 九龙峰的山顶,从远处由下往上眺望,确实很尖。登顶后,才发觉它是一个略显椭圆而狭长的地方。现在已全部用花岗岩石块铺设,周边用不锈钢围栏,有点像葫芦形,可容纳200人左右。有6张石凳,游人登顶后可在此憩息。左顾右盼,便有“一览众山小”的感觉,心中更会生出很多遐想。站在山顶中央,南面往下看是龙峰祖庙,极目远眺是惠东的大布、棠阁等地,西枝江蜿蜒流淌,一派山水田园风光。北面是梁化,西面是平山,东南面是吉隆、稔山。群山起伏,满目锦绣。天气晴好时,视野开阔,绿树、田野、河流在眼前逐次铺展。天空下雨时,站在九龙峰顶,看到云彩飘荡,给人如梦如幻、如处仙境的感觉。 记录九龙峰的登山道,必须如实地记录山道两旁形态可掬的小型石雕。据九龙峰管委会的工作人员介绍,它们以“六丁六甲”(甲子、甲寅、甲辰、甲午、甲申、甲戌,丁丑、丁卯、丁巳、丁未、丁酉、丁亥)十二生肖为内容,用石料雕刻,为登山道增添了意趣和吉祥。登山道最高一段,为保障游人的安全,全部用不锈钢圆管做扶手,入口处有一凤凰石雕,寓意展翅高飞,如意吉祥。到九龙峰登山,我觉得让人心旷神怡的原因,除了它的开阔视野之外,主要是它品种丰富、原始生态、没有人工种植痕迹的植被。300多种的植物,松树、白枫及各种蕨类,让人有种回归自然的感觉。遇到野果成熟季节,偶尔还可采摘到油甘、杨梅、山稔等,让你的游兴倍增,野趣十足。九龙峰的山很“干净”,很是文明、环保一路上山,不像其他地方的山上到处是坟墓、金埕。上到山顶,耳听鸟语,鼻闻花香可抒怀,可遐想。这大概就是我多次登临九龙峰后的总体感受吧。 “神”—道、儒、释合璧 九龙峰以其冬无严寒、夏无酷暑、四季如春、空气清新、风景秀丽的自然景观而闻名,而其道、儒、释合璧的庙宇群落形成的独特人文景观更值得民俗文化学者细加考究。 “神”,民间大致是对各种供奉在寺院、庙宇内的传神(奇)人物的统称,老百姓去这些场所上香、祭奉,也都统称为“拜神”。打开电脑,在百度网上搜寻,键入“道”、“儒”、“释”三个字,我从中对九龙峰的宗教特色有了更深刻的理解。知道九龙峰的人都说,谭公属于道教,是宗教的一种。它以尊“道”为最高信仰,最高体现就是“德”。“道”与“德”一起,共同构成其教理的核心内容。儒教或称孔教,而九龙峰的文昌宫供奉的就是孔子。释教,即佛教,主张众生平等和因果报应,九龙峰的龙通寺就是观音庙。由此,九龙峰的道教、儒教、释教合璧,自成特色。 九龙峰从明洪武十三年(1383年)建成纪念谭公仙圣的“得道亭”以后, 600多年的历史长河中,已经在这里形成一处古色古香的庙宇群落。明宣德九年(1434),建成龙峰祖庙;康熙二十三年(1684)建成文昌宫;道光三年(1823)建成龙通寺、文武宫、志荫亭(马亭)等。这一批古建筑逐步形成了以道教为主,儒、释、道合璧的庙宇群落,为香客、游人提供了一处朝拜、旅游的理想活动场所。经国家宗教部门注册,九龙峰已成为一个道教活动场所。 龙峰祖庙。龙峰祖庙是九龙峰古建筑群中最大的一座,正方形格局,边长为 相传,谭公13岁在得道亭坐化(圆寂),3个月后被杨太伯公发现,由其先行供奉。三山国王是明代人物,潮州人氏,日本倭寇进犯潮州时,他使法术以飞沙走石击退倭寇。现身后,他自报为三山寨主。潮州府上报朝廷,朝廷敕封他为“三山国王”,现粤东一带民间以供奉“三山国王”为主。谭公则是清代嘉庆年间敕封的“襄济仙圣”。龙峰祖庙供奉着三个“神”,内面有7个谭公爷神像。正中的叫“坐像”,其它的叫“行像”。“行像”是用来打醮或出巡的。各地有神巡活动时,来九龙峰请出,巡游完后再送回原位。 观音庙(龙通寺)。观音庙亦供奉着三个“神”。正殿供奉的是观世音菩萨(道教称观音为“普济天尊”)。右边供奉的是十二奶娘,即送子娘娘,传说其曾经生了十二个儿子,后来都成了天上星宿。左偏殿供奉卢师公,牌匾上写着“和合仙师”,真名叫卢善,本是一个真人,清代方世玉年代,清庭火烧南少林,其偷走出来,一直在九龙峰埋名隐姓,并整治九龙峰。所以历代九龙峰神职人员都称呼为“祖师爷”。又因其是朝廷通缉人员,所以用“和合仙师”来称呼。现其坟墓还在九龙峰,每年清明节,九龙峰工作人员都要前往祭扫。 文昌宫。正殿供奉大神至圣先师(孔子)。清朝同治年间,为提升当地文化,由当地乡亲集资而建。文昌宫在封建社会本是“官学”,即秀才集中的地方。而九龙峰的文昌宫与民间的文昌宫有所不同,一般的文昌宫供奉的 文武宫。文物官供奉的是武财神,传说中“神”里面管财的。 得道亭。九龙峰第一座神坛,相传谭公在此得道。 九龙峰长年香火不断,鞭炮震天。凡是到九龙峰的游人、信众无不在此烧香点烛,祈祷谭公赐福、平安大吉、国泰民安。据了解,到九龙峰拜“神”顺序和贡品方面较为讲究。一般是先到祖庙,摆好贡品。贡品一般包括水果、五荤(猪、有鳞鱼、鸡、鹅、鸭等,生活困难的,变通以鸭蛋、油豆腐、冬菇、茨菇、蒜仔等凑够五样。本地人一般不习惯用扁嘴的动物做贡品)、五素(津丝、腐竹、木耳、金针、红枣)。上香时须用单数(3、5、9枝,插入香炉),插烛一对,再跪拜、祈祷。然后,到化宝炉,焚化金银纸宝,到功德箱添灯油钱。最后,鸣放鞭炮,收好贡品回家。 出于风俗和信仰,民间选择拜“神”的时间,一是年节,逢年过节必须敬奉。如正月神、二月福(祈福)、六月暖福、年尾冬至前后还神等等。二是“神生”节诞。农历初一、十五是要拜“神”的。如农历6月26日是谭公寿诞, 醮会——广东省非物质文化遗产 九龙峰古庙宇群落不仅是举行宗教活动的主要场所,同时还具有珍贵的历史文化价值,是研究岭南民俗和元、明古建筑的一把钥匙,吸引着众多的专家学者前来考察。而仪式庄严隆重、场面宏大壮观的谭公太平清醮,则以其深厚的文化底蕴,在2009年和2011年分别选入惠州市第三批非物质文化遗产和广东省第三批非物质文化遗产项目。 九龙峰谭公醮会活动分布区域很广,但核心区域在九龙峰庙宇群落之内。主醮棚内设主醮谭公仙圣神像,后方悬挂“三清”、“三师”画像。醮棚四周,设护坛大神像(四大金刚、山神、水神、土地神、城隍爷、皂班)。殿前设大香烛炉,供法师和醮官拜祀使用。大神台设在醮棚门前,供香客信众叩拜。醮区还设有扎制的龙、马、金山、银山以及砻、磨、风柜、碓等制米工具,形成民俗景点。石戏台一侧,布置有叙述谭公传说的连环图画,供信众了解谭公的传奇故事。 事实上,醮会的活动区域还扩展到整个“谭公洞”,包括谭公、下联、鹤楼、大布、田坑、大路背、六德、蕉田、新合、春光、三联、陈塘、碧山、光明等村,方圆超过 谭公庙建八方,万民敬仰。除本县有数十个分支的谭公庙之外,原惠阳地区的惠阳区、惠城区、博罗县、紫金县,深圳市的龙岗、盐田、宝安区,广州的增城等地以及香港、泰国、马来西亚、澳大利亚、美国,都有从九龙峰谭公祖庙引出香火而建立的谭公庙。那里的谭公信众得知祖庙醮会的具体时间后,一般都会派代表亲临醮会祭拜。 追溯历史渊源,话题应该从谭公讲起。相传九龙峰谭公醮会是为纪念元代当地一位富有神奇传说的人物——谭德(谭公)的一种祈福仪式,由民间自发举办,祈求谭公仙圣庇佑风调雨顺、国泰民安的一种祭祀道场,属于以民间信仰为主要内容的群众性文化活动。相传,九龙峰谭公醮会起于明成化年间(1465—1487年),具体时间已无从查考。清顺治二年(1645年)规模鼎盛,石戏台的建成便是一个例证(见《归善县志》卷之十四、五十三页及《惠州府志》卷之二)。据考,谭公醮会历来都在石戏台演戏,戏种有正字、白字、湘剧、粤剧等。1949年(已丑)起中断。文化大革命期间,九龙峰的庙宇遭到严重破坏,醮会活动停止。国家实行改革开放政策后,当地逐步恢复庙宇以及宗教信仰活动。2001年恢复九龙峰谭公醮会,按照老规矩,每逢丑、巳、酉年举行一次,定时于“立冬”前后,会期七日八夜。 据史志记载:“谭公真名谭德,生于元代,归善县红花园谭阁地人。”(现惠东县大布村管属)一本古传签书写道,谭公生于元代至元三年(1337)农历六月二十六日,他三岁时父母俱丧,由多祝麦田村的外婆抚养,后经太上老君点化,七八岁时就能“呼风唤雨,伏虎驯蛇”。《惠州府志》卷四十四说:“谭公道者归善人也,居九龙山修行,不记岁月,每杖履出山,一虎附之。或负叶往返,与俱人甚讶之。”又说“既殁有祈雨旸辄应”。他神通广大,为民造福,十三岁时在九龙峰今“道德亭”处得道成仙。六百多年来民间一直流传着他“火烧脚骨”、“篓草千担”、“稔叶变鱼”、“杯茶扑火”、“祈雨旸辄应”等许多神奇故事。 辛巳岁春,恢复谭公醮科消息传出,四方响应,八方支持,慷慨捐资者达三万多人,募得资金400万元,主要用于完善庙宇区道路和修缮庙宇。此次醮会继往开来,规模之大,格局之高,场面之壮观,历史空前。醮会期间,醮区一路彩旗,一路灯笼,鲜花锦簇,花街景点,赏心悦目,宗教和节日气氛极其浓郁。两路戏班昼夜演出,台上声乐并茂,台下万人涌动。醮期,二百厨工日夜操作,日纳数万香客流水入席。醮区人山人海,车水马龙,人人心诚神悦,个个笑逐颜开,互让互谅,秩序井然。七天醮期,共接待香客游人三十多万。 谭公醮会属民间祈福消灾的道场,可归类“太平福醮”。基本内容首先是起醮福。开醮之前一个月,醮官(主事、副主事)在谭公神像前集中上香叩拜,宣誓就职,向仙圣表忠心、表决心、保证不贪不占,全心全意为醮会服务,并斋戒一个月。其次是清醮区(净坛)。开醮前一天,信民七戒三斋。法师引领醮官九叩三拜,谢土出煞,举行洒净禁坛科仪,把邪魔逐出醮区,洁净坛场。醮科程序为: 第一天。开光请神科仪。从祖庙请出谭公仙圣神像,安放主醮棚内主醮。开光(起醮)。法师祝圣,陈情,供奉文疏,行礼拜朝科,诵三元宝忏。 第二天。分灯科仪。卷帘,明钟,进表,分灯。启请仙真降临坛场,击金玉之声,奏响各种器乐。卷帘听取高功法师面陈奏疏。进表,将众职事表文送达天庭。分灯,借得坛场烛火,取得日月星三光“慧火”,燃灯,使之上照天庭、下照地狱,拔度亡灵。 第三天。宿启道场。行太上金籙宿启科范。向神坛五献:供奉香、花、水、果、灯。行朝天科仪。诵朝天宝忏1至10卷。 第四天。行三官科仪。礼拜天、地、水三官,诵三官宝忏。 第五天。行礼斗科仪。诵太上南北斗延生延寿真经。扬幡、午供、五献。 第六天。诵朝天谢罪玉皇宝忏。诵九幽拔罪忏1至10卷。 第七天。行灵宝祝香科仪。礼三师(元始天尊、灵宝天尊、道德天尊)行普渡科仪。放灯、放生。法师引领从醮官职事,抬谭公圣像及水大人神像,在龙、狮、花篮队伍的簇拥下,列队到下河坝,经法师行普渡科仪,在河边放灯(水灯、路灯)照亮水下亡灵登岸,接着往水中、天空放生(鱼、鸽鸟),焚烧水大人神像及金山银山等景物,散花,祈求水陆平安。行普施科仪(施孤)。入夜,法师登台说法,行普施科仪,诵太上灵宝济炼宝忏,紧接施食。施食场设在龙坑田段,摆上数十桌席,放上水果、五素九碗,点燃香烛照明来路,一旁搭有洗浴用具,供阴神享用。入夜,法师引领众醮官叩拜作为监护神的大山人神像。法师行仪后离场,让孤魂阴神饱食一顿,免致到阳间搅事。施孤场实行“禁口”,不准说话,不准呼唤他人名字。仪毕,焚烧大山人神像及所有神像。 第八天。散醮。将谭公神像请回祖庙,醮官职事大摆宴席开荤。 醮会所需用品很多,包括服饰、祭具、膳具等。服饰多种多样,因人而异,多为黑、红、黄三色,用丝、绸、绒和棉布制成。法师通常穿饰有黑边的红色或黄色大襟长衫。醮会主事穿蟹青色大襟长衫,戴毡帽。锣鼓队穿黑色、黄色衫,打脚绑,穿黄鞋,身束红腰带。麒麟、醒狮队穿米黄色衫。乐队为大红色、戴平顶红色大盖帽。花篮队穿花衣服。各类不同人员都穿戴着不同的服装,统一打扮。乐器主要是锣、鼓、铙、镲、钹,弦乐以二胡为主,管乐以唢呐为主,均有乐师自带。神像有大山神、水神、财神、文神、武神等,分别以篾扎纸糊,加上彩绘或泥塑,形象依据传统由制作师发挥。景物有金山、银山、龙、马、龟、磨、碓、风柜等,多为篾扎纸糊加彩绘,场景灯笼、花灯、彩旗、花篮,按传统习俗自制或购买。祭具包括炉、台、签等祀神用具,多利用原有的调剂使用。当然,为了解决信众的吃饭问题,必须搭建大型厨房、食棚,用具则多向民间临时借用。 时光流逝,历史更迭。一座山峰,一个醮会,一群庙宇,几百年来在民间得以记忆、信仰和传承,自有其值得人们思考的东西。我们可以这样认为,九龙峰谭公祖庙醮会,是当地民众与海外侨胞的一种联谊活动。大家在信仰谭公仙圣的思想下,相聚在一起,共叙友谊,祈求风调雨顺、国泰民安,这对于构建和谐社会是具有积极意义的。而对其加以探讨、传承,是民俗文化工作者的一种责任,任重而道远,也因此,我怀揣陋笔,写了这篇拙文,是为记。

特别说明:本文资料主要来源,一是陈志祥先生提供的《惠东县非物质文化遗产名录项目申报书》中有关九龙峰醮会申报省级“非遗”材料;二是对九龙峰祖庙管委会 |