苗氏家族 提名辞 “陈家文,苗家算”,说的就是北门的陈家从事文学教育,而苗家就擅长理科教育。这个大家族在惠州已经有300余年的历史,一直传承爱国爱读书、勤恳朴实、低调不张扬的家风,秉承了教书育人的信念,成为惠州的教育名门望族。

这一扇又一扇的门是苗家人的象征,在这一开一闭之间,培养了一辈又一辈的教书人,走出了一位又一位的教育家。 史海钩沉 1989年苗家获评全国首届优秀教育世家 据苗家后人苗理洁介绍,苗家的老祖宗在清朝雍正年间离开江苏无锡剪刀街的老屋来到惠州,定居惠州300余年,在这片土地上发生了不少被人们津津乐道的故事。时代变迁,岁月流逝,苗家这个大家族也在全国各地甚至海外开枝散叶,不过这个家族的每个人都遵循着各自的人生观和价值观,走着各自选择的人生道路,但大部分的苗家后人都走向了教书育人这条路,默默地书写了桃李满天下的美好华章。 苗家二人同载入《惠州府志》 据苗家族谱记载,祖上应龙公于康熙58年(即1719年)购置老祖屋,算下来至今已有290年历史。族谱上记载着,苗雨青、苗振纲有两个从这座祖屋分支出去的后人,被载入《惠州府志》。《惠州府志》卷二十“职官表”上写明:苗雨青任归善人署(古时惠州府设归善县);卷四十“人物(耆寿表)”记载:苗振纲以父承霖袭云骑尉,授肇庆左营守偏署与宁都司。惠州文物普查队队员向记者介绍,一个家族能有两人同被载入《惠州府志》,在惠州名望大家族中都较为罕见。 苗致信与周恩来发动学生参加革命宣传 在旧中国几十年的教书生涯中,正是国家动荡、民族为难之时,苗致信就始终保持着民族正义感和爱国心。1911年9月初,继武昌起义胜利后,广东革命党人准备在惠州筹备武装起义,定于11月6日开始围攻惠州。据广东省辛亥革命史料记载,当时清朝提督秦秉直统辖八营队驻守惠州,他直声言要死守惠州城,兵败则引爆埋在地底下的炸药与全城人民同归于尽。而时任革命军司令的陈炯明,经过慎重考虑,为不使全城生灵涂炭,决定派遣革命党人苗致信进行策反,游说洪兆麟倒戈。这是由于当时驻守惠州的军队主要战将洪兆麟的岳父黄笃生与苗致信的关系甚密。经过一番危险而艰难的工作,游说成功。苗致信的这一壮举,使惠州城避免了一场灭顶之灾。 苗致信还曾与周恩来一同发动惠州中学学生参加宣传工作。1923年到1925年间,孙中山元帅亲自统率和批示革命军向惠阳、博罗地域进军,打倒盘踞在东江一带的军阀陈炯明的主力军。苗致信的儿子苗文缵对此仍记忆犹新。他对记者说:“就在那个时候,黄埔军校政治部主任周恩来,有一次来到惠州城,特意拜访父亲,筹议策动惠州中学学生加入宣传工作。”苗文缵告诉记者,周恩来请父亲介绍一批思想先进的学生搞宣传工作,先父应允后,把学生的姓名开列给周恩来。这批学生接到任务后,在惠州县城水东街贸易区,张贴口号:“打垮北洋军”、“打垮贪官蠹役”、“抵制日货”、“倡导国货”等等。在陌头巷尾宣传,他们搜查日货,禁止商人生意,使惠州府县两城群众为之震动。 四十余人从事教育被评教育世家

北门直街的尽头已经盖起了高高的酒店,街上的人家戏称直街已变成了胡同。 苗家目前四十余人从事教育,1989年还被评为全国首届优秀教育世家。苗家从事教育的子孙后代遍及全国各地。当时老惠州人口中说的“陈家文,苗家算”的称谓,说的就是北门的陈家从事文学教育,而苗家就擅长理科教育。“为何更擅长理科?”苗文缵告诉记者,“小时候,父亲经常教育和督导我们学好古文和数学,我也自觉地学习文化,念《四书》、《五经》和唐宋八大家古文著作,无疑打下了良好的文化基础。后来,我选读理科,这多少也是受到父亲的影响。” 记者从苗家后人口中了解到,苗文绥、苗文绅、苗文缵、苗文缉、苗静乔、苗永茂、苗永蔚、苗理正等在武汉、广州、深圳、惠州等地教书数十年。此外,苗文缵的堂兄弟苗文墀、苗文尧、苗文绩等分别在平潭中学、市二中、市四中、惠州市师范从教数十年,侄儿苗广泰、苗进远等分别在马安中学、市五中、市三中从教数十年。目前,苗家大院第四代人苗思哲任教于惠台学校。苗家家族世代从教、终身不悔的家风深切影响苗家后人。 寻访侧记 苗家祖屋已残旧不堪,它更多是以一个精神载体存在

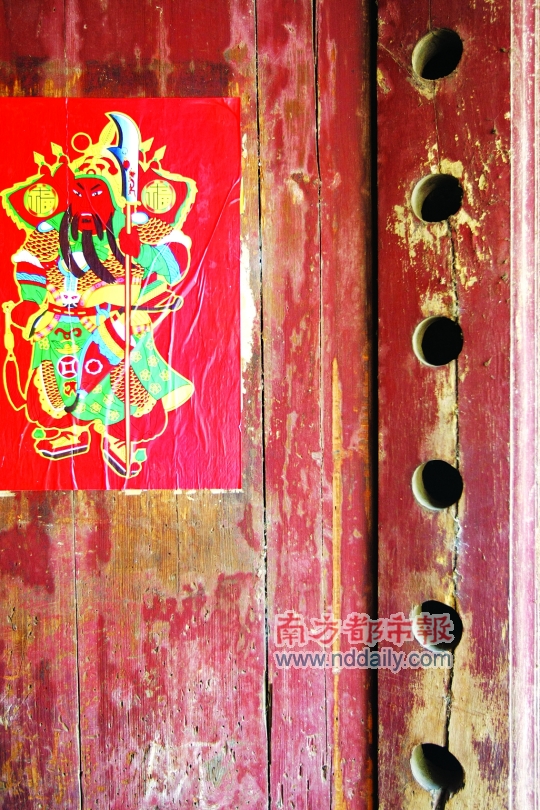

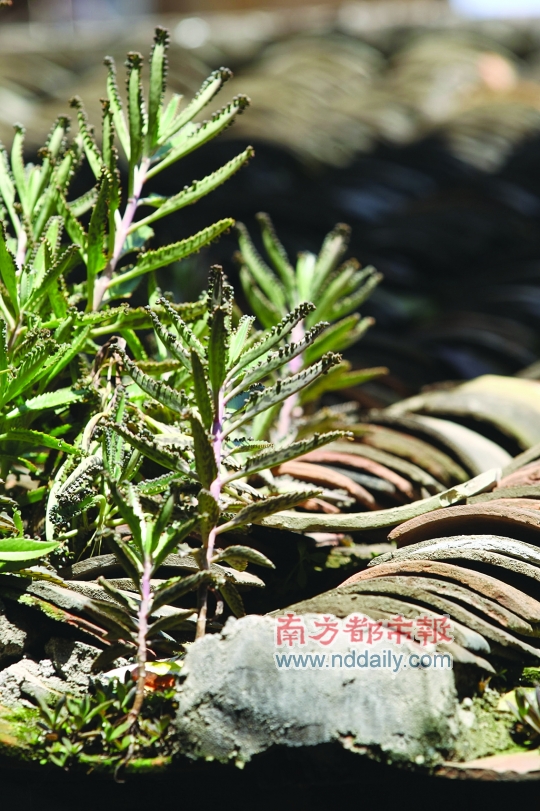

苗家祖屋屋顶长出了各种植物。 刚下完细雨的傍晚,记者来到北门大街,寻访苗家的祖屋。走过繁忙古朴的五一路,向左的一个转角往前就到了北门大街。低矮的电线穿过房顶、窗户、树枝,凌乱地沿着曲折的小路向前伸展着。北门大街25号就是苗家的祖屋。 老屋只剩下主体部分的框架 首先映入眼帘的是门上鲜红的对联,一联是“派衍东阳”,另一联已被撕烂,看不出内容了。苗理洁告诉记者,他们的祖屋已有几百岁。记者看到,现在的老屋就如一位四肢残缺的老人,只剩下主体部分的框架,昔日的繁华早已消失殆尽。 “现在看到的门只是原祖屋的一扇小门,曾经的大门是描绘着精美壁画的门楼。门楼正中,还有一幅寿星公与手托寿桃的童子。那拄着仙杖的寿星公,饱满的天庭、慈祥的笑容,总会让她不自觉地想起她的祖父,那享誉东江的老教育工作者。这具有文物价值的壁画和门楼,在“文革”时,全毁于动乱之中。对当年的情景只能依靠想象了。”苗理洁说:“苗家后人很久以前就全都搬出这里,老屋现在出租给别人住。” 宽敞的大厅是全屋的中心点 记者走进门,看到门的左边是个厨房,有一男一女正在下厨,操着一口外省音,他们是这里的租客,对这间大屋的过去一问三不知。其中一扇门前种了一棵植物,绿意盎然。这棵植物让这苍老的屋子增添了一丝生气。再向前就是大厅了。在苗理洁记忆中,老屋分为左右两边厢房共10余间,住着曾祖膝下的五房儿孙,前后几代的读书人家。老屋还有上下左右的四个大天井,有上下厅、磨房、花池,还有四季葱郁的后花园。记者四周环视,从现在的老屋看,左右两边有好几间厢房,但天井、磨房、花池和后花园都无法找到了。 宽敞的大厅,是全屋的中心点。苗理洁曾在散文集《水城故事》提及这个大厅,在这大厅,大人们耐心教导,孩子们游戏嬉笑,读书学习,似乎仍回荡着百年来兢兢业业的教书声。苗理洁说,苗家人性格虽各不相同,父亲倔强、四伯父敦厚、伯母温和、堂伯父豁达开明,但骨子里都是勤奋刻苦、低调不张扬,他们都在为理想默默耕耘,一心从事教育工作,甘愿做最朴实平凡的人。 老屋精神在苗家后人中流传 大厅的前面,又是一扇大门。大门耀眼的鲜红色被岁月侵蚀得越发暗淡,留给后人更多的是对当年繁华的无限遐想。门前是下厅,是用来供奉祖先的地方。每逢清明,苗家人都会毕恭毕敬地做一番祭祀。回想起苗理洁的讲述,可以想象得到过去的苗家人每年祭祀的热闹情景。女眷们杀鸡宰鹅,蒸肉丸子,酿东江豆腐,各种丰盛的菜肴摆满几大桌子。孩子们兴奋异常,开心地在一旁左顾右盼,还没上菜已口水直流。苗理洁说,老屋里的女眷们都是聪慧而勤劳的人。在那清贫的年代,她们的一双巧手和好厨艺让这朴实无华的老屋增添了不少亮点。 曾经的门楼、天井、磨房和后花园,都已了无踪迹,有的只是这宽敞残旧的两个厅,仍在顽强挺立的大木柱子,还有暗红的几扇残缺不全的门。门也是大家族的象征。大家族房子大,房间多,门自然多。这老屋虽已残缺不全,早已失去繁华英姿,但这门还在,那苗家人骨子里的精神还在。这一扇又一扇的门是苗家人的象征,在这一开一闭之间,培养了一辈又一辈的教书人,走出了一位又一位的教育家。即使这老屋在哪一年化作了尘埃,消失在这个城市中,它的灵魂也会永存,因为老屋的灵魂精神将在一代又代的苗家后人中留传下去。 因为热爱,所以坚持 从七岁那年踏入小学校门,第一次看到笑容满面的老师开始,就对老师油然产生出一种难以言表的崇拜感。那时候的我,总觉得所有的老师都知识渊博,智慧灵动,于是无论老师说什么,总会把它当“真理”一样来对待。常常在家里,妈妈反复强调不能做的事情,对于我而言,都只是“左耳进,右耳出”。然而,老师随口说的话我却很认真地牢记在心,唯恐忘记。 长大后,随着自身阅历越来越丰富,对老师的崇拜感却渐渐削弱了。对老师的定义也就是和其他职业一样,不过就是“养家糊口”的工具罢了。但当我走近苗家这个教书大家族后,平静的内心掀起了层层涟漪。 曾经的苗宅大屋,住的是当时惠州名门望族,如今却只是城市中不起眼的一隅。岁月改变了城市的面貌,时光带走了苗宅大屋昔日的繁华,人们的思想观念随着大潮流都在向前追赶,却没带走苗家人骨子里的精神。他们保留了前辈训导的严格、简朴家风,追求奋发进取求学、低调不张扬的精神。他们没有迷恋在官场上叱咤风云的高官,也没有成为驰骋商海的巨富,更多的后人秉承了教书育人的信念,扮演着一个传道授业解惑的角色。 对于大多数人来说,只当几年教师的人,也许就真的把“教书”当作养家糊口的工具。可是,一辈子当教师的人,“教书”就不仅仅是养家糊口那么简单了。对于他们来说,早已把教书当作是自己热爱的事业,甚至是精神食粮。日复一日,年复一年,兢兢业业地站在三尺讲台,带领学生走进知识的殿堂,甘愿做那一片默默奉献的绿叶,时刻衬托鲜花的娇艳。 正如苗家后人苗理洁所说,苗家人世世代代都甘于平凡,并享受着这种平凡所带来的快乐。“我们不知道什么最时尚,不懂得圆滑世故,只知道因为热爱,所以一直坚持。”我想,能视平凡为快乐,在他们的心里都会藏有一份感情,那是对教书最真挚的爱。从苗家的祖宗到苗家现在的后人,在他们的身上,都有着这种迷恋“教书”的家族式感情。也许他们在职业的选择上并不全都是教师,却也有着对教师的崇拜感,就像敬仰他们的亲人一样。 也许,正是这种甘于平凡,热爱就坚持的执着,让这个拥有三百多年历史的名望大家族一直延续教书梦。 家族逸事 苗文绥:牛倌事迹上报纸

北门大街25号苗家祖屋是自康熙年间就购置下来的。 苗理洁在她散文《岁月回想》中提到,大伯父苗文绥善良、努力、上进。中山大学毕业后便一直留校任教,从教员、助教一直做到教授。但在“文革”时却遭遇人生最痛苦的劫难。他被下放到山寒水冷的粤北山区农场劳动5年,在那里当了一名牛倌,主要任务就是放牛。 苗文绥心态乐观,不抱怨,反而认真地履行牛倌的职责,每天准时给牛群接粪尿,牵牛到田垅吃草。牛群常常打架,那阵势,常常让他不知所措。后来,经过仔细观察,他慢慢地悟出了门道,在牛发情时,将公牛们逐一分开,又分时段放牧。他也渐渐明白,动物也是有感情的,人对牛好,牛也对人好。有一次,一只牛在山坎上摔伤了腿。他为了医治这牛,专程跑了十几里地拜访了一位兽医,记下了草方子,又跑到山上采回草药给牛医治。后来,他更加勤恳地放牛,夏天还给牛洗擦身子,牛群也服从他的管理,他喂养的牛只膘肥体壮。他的事迹后来还上了报纸。 苗文缉:拾金不昧却被斥问 苗理洁回忆,父亲苗文缉“文革”时去过五七干校劳动,那时候发生了一件事让她一直耿耿于怀。一天晚上,她父亲去上厕所,手电筒的光束照射在茅厕的墙壁上,无意间发现壁上有个小洞有点异样。于是用手指一拨,里头掉出一枚金戒指,不知是何人所藏。他父亲便立即交给当时管理学校和教师的“工宣队”,工宣队负责人拿了戒指,竟斥问他是否还藏起其他什么别的?父亲气极,幸而当时一位没有被“打倒”的老领导深知父亲为人老实忠厚,帮忙开脱,父亲才得以平安。 苗致信:将文史馆馆长之位让给好友 苗致信少年时考取秀才,品学兼优,又是革命党人、孙中山同盟会会员,当时在惠州城内有高知名度。广东省省长、粤军总司令陈炯明恳请苗致信做官,但没想到他婉然谢绝了。“本来爷爷也有机会做广东省文史馆第一任馆长,但淡泊名利的他,将这个职位让给贤才,自己只做了广东省文史馆馆员。”苗致信的孙子苗永苏也告诉记者,爷爷和老一辈革命知名人士关系不错。他们了解爷爷的教育文化水平后,就推荐爷爷当广东省第一任文史馆的馆长,不过爷爷遵从曾祖父的教导,不想当官,就推荐惠州一好友就职。 对话后人 苗家人就是有一种教书育人的情结

北门直街的尽头已经盖起了高高的酒店,街上的人家戏称直街已变成了胡同。 对话人:苗理洁 苗家后人,现为广东省作家协会会员 惠州人文:你作为苗家后人,在你的印象中,苗家人是怎么样的一群人? 苗理洁:在我的印象中,我们苗家人就是一群爱国爱读书、勤奋朴实的教书匠,尤其要强调的是低调不张扬。我们家族的一些老人家对于将我们家族的历史登报这事不大喜欢。他们认为,在惠州和我们苗家情况差不多的家族并不少,不值得一提。可见,对于他们来说,并不喜好名利,只是一心想默默地忠于自己的事业。 教书育人对于苗家人来说都是一辈子的事,他们兢兢业业,淡泊名利。我的堂兄苗永茂年轻时就是一名海军教官,后从大连调到武汉海军工程大学,继续他的舰艇专业教研。如今已是古稀之年,已经离开他的教研岗位退休在家,但他却是一刻也没有离开他为之献身的舰艇事业,仍每天翻阅许多资料。我的许多堂兄、堂姐、堂弟在事业上都有所建树。如堂兄苗永蔚,毕业于清华大学电子工程系,品学兼优,毕业后留校。上世纪80年代初,深圳大学成立,需要一批教研人才,苗永蔚毅然服从组织需要,调到深圳大学工作,任电子系副教授和系党支部书记,竭尽全力培养人才。 惠州人文:在你看来,苗家那么多后人都从事教育的原因是什么? 苗理洁:大家应该都知道,在过去教书是一件比较艰辛的事。苗家人世世代代都从事教育,我想,是因为他们都觉得教书育人能够为国家培养栋梁。在每个苗家人,尤其是上一辈的苗家人心里有着一种情结,就是教书育人是太阳底下最光荣、最干净的事业。苗家这个大家族一直以来形成的教书育人的浓厚氛围,也深深影响了后代子孙,使苗家人教育家风代代相传。 惠州人文:在你的记忆中,对于你的家族,有没什么事情让你至今都印象深刻? 苗理洁:1937年8月到1945年8月,日本侵略军四次侵占惠州城,屠杀平民(包括被飞机炸死)5000余人。这些惨死在日军屠刀下的惠州同胞中,也有三位苗家族人,就是我的堂伯父苗文经、远房的晚太公苗怀兴和我四伯母的父亲秦敏猷。在我心里,一直希望惠州人民能够在西湖或滨江公园给这些惨死的人们立一块碑,永远记住这段惨痛的历史。 (原载2010年11月17 日“南方网”,摄影:陈伟斌) |