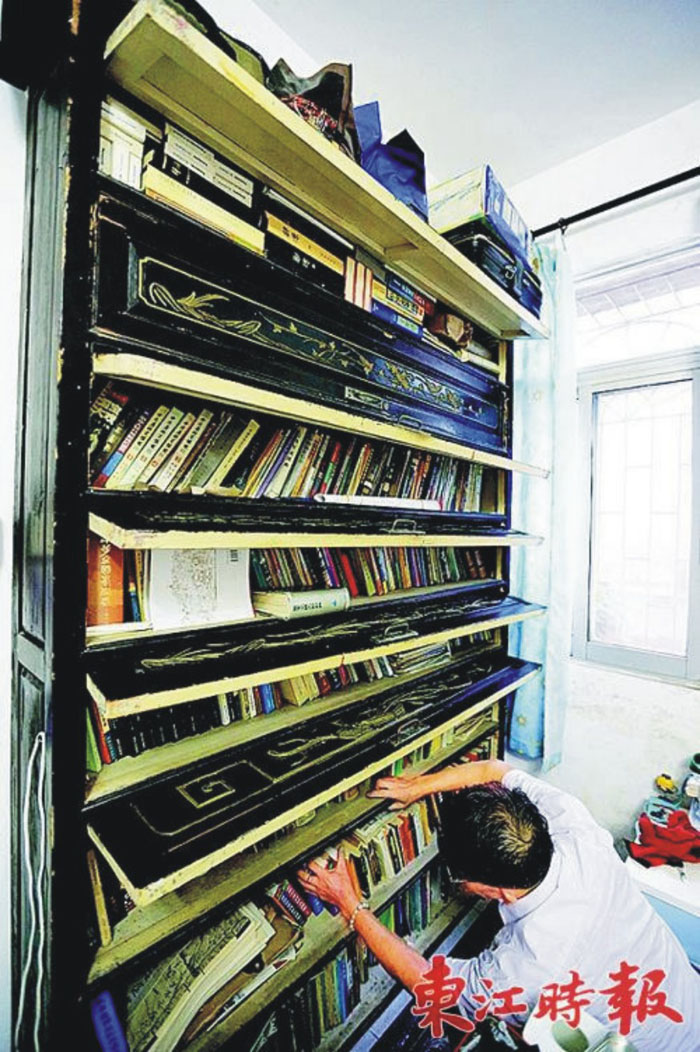

王宏宇把书整整齐齐地摆在特制的书柜里。

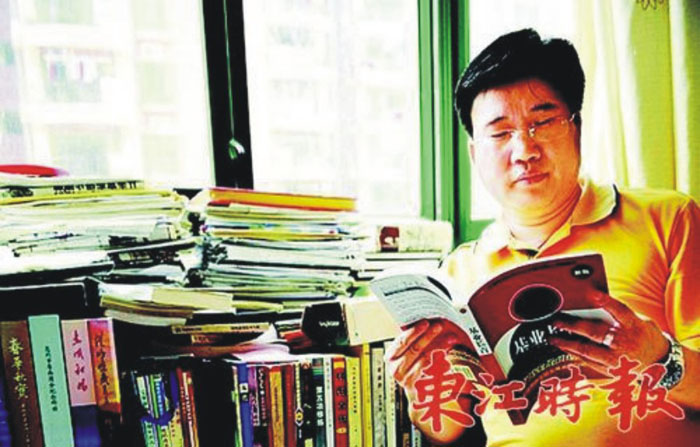

何华家里的书本怎么方便取阅怎么放。 家有数千册书籍、老的小的都爱看书、亲友往来相互借阅……“腹有诗书气自华”,记者采访了解到,惠州有不少这样的书香家庭,“家族图书馆”的藏书规模也从数百册到上万册不等,经历几代人的积淀,书香在家族中代代绵延。 家庭1 王宏宇一家 藏书:家中目前有3000册左右书籍 7个书柜摆满书 两个女儿都爱看 市区下角祝屋六巷的王宏宇老先生,家中有3000册左右藏书。日前记者走进王老先生家,他的外孙女刘丹意正在大厅椅子上专注地看《堂吉诃德》,脚边卧着一只打呼噜的肥猫,电风扇呼呼的声音和偶尔响起的沙沙翻书声,让这个夏日的下午特别静谧。 自己画图设计最大书柜 王宏宇向记者打了个噤声的手势,带我们走进了二楼的书房。书房面积不大,立着两个书柜,摆满了《汉语大词典》、《中国古代器物图典》、《惠州地方志》以及各种文物鉴定、考古等书籍,“我收藏的书以历史、文化、文物、民俗、地方志、养生等内容为主,这里放的是最常用的工具书。”王宏宇说。 随后记者参观看到,王家的书房、卧房、楼梯转角、顶楼共有7个书柜,每个柜子都放满了,书籍分门别类,多数已经泛黄,显然经常被翻看。最大一个书柜可容纳1000多本书,是21年前王宏宇自己画图设计的,从上到下分为8个横隔,每一层的门都雕琢着图案,古色古香。 王家是名副其实的书香世家,从清朝后期至今近200年间,共有六代、30人从教,历代也出过不少文人雅士。王宏宇深感遗憾的是,王家祖先留下的书在十年浩劫中尽毁,只保存了一本新中国成立前的数学教材,是王宏宇父亲用过的。“现在这些书,都是我在近三十多年中买的,虽没有孤本,但几乎都是第一版的书,对我来说是留给子孙最宝贵的财富。” 遇到爱书不吝钱财淘回家 王宏宇对书的执着,受另一人影响甚深,“他就是市民协主席邹永祥,他家的藏书不下万册。”此后每当出差、旅游,王宏宇一定要去当地的书店,买一捆书邮寄回家。以至于他常去的广州的两家书店,都留有他的电话号码,一进新书就给他打电话。 书房里,摆在书柜最显眼位置的一套1986年出版的 《汉语大词典》,是王宏宇的宝贝,“能买到靠的是运气”。上世纪八十年代这套书出版时,全套12册共计400多元,可谓天价,王宏宇买不起,只好买了总价100多元的一套《汉语大字典》聊以自慰,内心一直引以为憾。2008年,他在惠州的科技书店偶然间竟翻到了86版《汉语大词典》,一问价格是1200多元,他立即请老板不要卖给别人,回家拿了钱将这套书买了下来。 在买书方面,王宏宇是很舍得花钱的。1994年,他在广州发现了一本铜版纸 《中国古代建筑技术史》,书价是350元,而他当时月工资还不到100元。他还是咬牙买了下来,“我敢说,惠州没几个人有这本书。” 爱阅读成为家风 在王家,王宏宇并不是惟一藏书多的,他的兄弟们家中都有大量藏书,读书蔚然成风。而在他的影响下,小女儿也走上了博物馆工作的道路。 王宏宇有两个女儿,小女儿王?从小像个男孩子,喜欢跟着父亲到处跑,也喜欢翻父亲书架上各种书。王宏宇回忆说,上世纪九十年代,市区江北发掘古墓,18岁的女儿就跟着父亲守在现场,对这些充满兴趣。王宏宇从惠州博物馆退休后,女儿也进入了博物馆,这让王宏宇老怀大慰,“书房里这一柜工具书,我估计是留给她了,也是后继有人。” 王宏宇的大女儿则更喜欢读小说,她把父亲收藏的中国四大名著、世界名著几乎都翻遍了,一本《红楼梦》还看了4遍。成家后,她家的藏书也与日俱增。采访当天,在王宏宇家客厅看《堂吉诃德》的女孩刘丹意,正是她的女儿,今年秋季刚要升高一。 “小时候的印象中,家里的大人都喜欢捧着书看。”刘丹意受母亲的影响,对文学书籍分外喜爱,她和同学们交流后发现,爱读书的人还真不少,书看得越多,理解能力就越强,思考就越有深度。 王宏宇说,这个月初,王家举办了个家族联谊会,席间大家一聊发现,这些年王家曾出过两个高考“状元”,分别是全省英语单科第一名和全省总分第一名,还有人满分考入美国知名高校。“我感觉这和家风有关,我们家庭的阅读和学习氛围好,孩子们的学业自然也不会差。”他语气里难掩自豪。 家庭2 何华一家 藏书:家中目前400多册书籍 家里到处都是书 儿女受教爱阅读 “家族图书馆”形态各异,有的是书房书柜,有的则在窗台床边。在我市一大型企业工作的何华,除了留在四川老家的500多册书籍外,来惠十来年间又积累了400多册书籍。他没有把这些书籍摆上书架,而是“怎么方便取阅怎么放”,窗台上、床边、客厅里都放着书,以便他和孩子们在家里能随时随地看书。 年少时最觊觎姑父的康熙字典 爱读书也是何华家族的家风。“新中国成立后,我们村里有10%以上是当老师的;哪家有人考上了大学,全村都会羡慕,还会放电影庆祝,崇文重教的氛围很浓。我祖上有中过举人的;父亲是老三届高中毕业生,一直很支持我买书读书;姑父是私塾先生,家里收藏了很多老版的书,对我是很大的诱惑。”何华少年时最为觊觎的是姑父的一套康熙字典,想了很多办法也没能如愿。后来他跟着姑父学写诗,姑父许诺,如果他写出作品来就把这套康熙字典送给他。1988年,何华在当地报纸上发表了他人生中第一篇散文,姑父十分高兴,虽然发表的不是诗,还是把整套康熙字典送给了何华。 “姑父对我的影响和帮助非常大。”何华说,他一开始不会用康熙字典,缠着姑父教他,还陪姑父喝酒,后来姑父就把自创的口诀告诉了他,直到现在他都能脱口背出。现在,已经是广东省作协会员的他,提到这些依然充满感恩。 言传身教让孩子们珍视书籍 可惜的是,多年前何华的姑父去世了,他留下的书籍子女们没有好好保存,几乎流失殆尽。这也给了何华很大触动,他从一儿一女很小的时候,就言传身教让他们爱读书、珍视书籍。 “我会给他们讲书里的故事,引起他们的阅读兴趣,给他们买书。”何华说,孩子们小的时候,他负责买书给他们看;孩子们长大了,看什么书是他们的自由,他只起引导作用,“让他们看有价值、正能量、健康的书”。 “在家里营造阅读的氛围很重要。”何华没有把书整齐地垒进书架,而是按方便取阅的原则,根据家人的阅读习惯,在家中的窗台、床边、客厅、书房都放着书,把读书融入日常生活。 在他的影响下,儿子从小就喜欢历史,直到现在,大学假期回到家,儿子还喜欢和他一起看书,交流探讨读书中产生的问题。已经工作的女儿也保持着阅读习惯。 (摄影:《东江时报》记者杨建业。原载2014年8月21日《东江时报》。王宏宇、何华均为惠州市民间文艺家协会会员。) |