打开惠东县的地图,在170多公里绵长蜿蜒的海岸线上,由红海湾进入盐洲港,再向前经三洲水道就进入考洲洋。考洲洋又名内洋,环绕着惠东的黄埠(盐洲)、铁涌、吉隆沿海三镇。近年来,因铁涌的赤岸蠔、马铃薯,吉隆、黄埠的制鞋业,更因盐洲白沙村的红树林,以及近期建成投产、坐落在平海、铁涌、黄埠交界观音山的东山海风电,考洲洋畔的山山水水一再给我们以不同的惊喜。

然而,当我们荡舟考洲洋、漫步盐洲海堤、呼吸着那略带咸腥味的海风、仰望那缀落在考洲洋周边群山中若隐若现的座座烽火台、倾听那一段段古老的传说时,一股股历史沧桑感就会油然涌上心头。就让我们循着“考洲洋—盐—倭寇—烽火台”的脉络去撩开其中的历史面纱吧!

八仙浮盐洲

“红海日出照莲花,二虎守门迎朝霞。金狮捧杯拜圣母,卧牛侧望月影斜。鲤鱼分水两边走,龙舟竞渡到白沙。金猫遂鼠逃下海,马入云城天地华。”一首盐州八景诗,道出了盐洲的美丽与神奇。

相传有一年王母娘娘做大寿。蓬莱仙岛上的八仙铁拐李、汉钟离、曹国舅、张果老、吕洞宾、韩湘子、何仙姑、蓝采和都带着贺礼,乘着汉钟离的大蒲扇前去贺寿。一路上,八仙饱览着南海风光,谈论着天宫盛事,好不逍遥。曹国舅对大家说:“我曾听王母娘娘埋怨没有一个地方的盐好吃,我们要是在这里浮出一个海岛来晒盐,以盐作寿礼该有多好呀!”

要在大海中浮出一个小岛可不是一件易事。其时,铁拐李笑哈哈地对何仙姑说:“你有本事吗?”何仙姑一听好不气恼,但还是很豪爽地回答:“能!”“要是不能呢?”结果,铁拐李就和何仙姑打赌了:何仙姑若能在海中浮出一个小岛,铁拐李就要被何仙姑打三拐杖;何仙姑若是不能浮出一个小岛,就得嫁给铁李拐做老婆。

于是,何仙姑就立即施展法术。她用荷枝变成一条船抛在考洲洋中。霎时功夫,考洲洋浮出了小岛。何仙姑知道铁李拐定会施展法术来破坏,又摘了四块荷花瓣,抛到小岛的四个角。那四块荷花瓣立即化成四座山(龙船洲、鲤鱼洲、牛洲、老鼠洲)将小岛固定。这一切做好后,何仙姑就邀铁李拐上岛去看。铁拐李心怀诡计,想暗中施展法术将小岛移开,无奈何仙姑早有提防。铁拐李只好认输,咬紧牙根被何仙姑打了三拐杖,一只脚被打跛了。从此以后,人们就在何仙姑点化的小岛上制盐,这个小岛也因为产盐而被称为盐洲。

相传在考洲洋上还有一个叫米洲的地方,面积约为盐洲一半,当地也有“浮盐州、沉米洲”的传说。考洲洋上最大的红树林基地——白沙村,靠近铁涌赤岸的海面,退潮时会裸露出一片海滩,传说那就是“米洲”的遗址。

烽火御倭寇

盐洲岛真正有人居住、并进行食盐生产的历史大约有五、六百年。

明朝,盐洲属归善县的外管都;洪武六年(1368年),归善县在平政(现归吉隆镇管辖)设驿站。清初,归善县改内管都为内外管社,改平政驿站为平政司。同治九年(1870年),盐洲属平政司和平约堡。明末,林姓自福建漳州迁居于此。清代称盐洲约,属惠州府归善县平政司。

盐,在明清时期国民经济中举足轻重。盐洲姓“盐”!丰富的盐业资源加上便利的航海交通条件,地处考洲洋畔的盐洲,自然而然地引来倭寇的“垂涎”,烽火台也就“应运而生”了!

从大的历史环境来讲,14世纪初叶,日本进入南北朝分裂时期,封建诸侯割据,互相攻战,争权夺利。在战争中失败了的一些南朝封建主,就组织武士、商人和浪人到中国沿海进行武装走私和抢劫、烧杀等海盗活动,历史上称为“倭寇”。朱元璋建立明朝的时候,日本正处于封建割据的南北朝时代,他们除互相争战之外,还支持和勾结海盗商人骚扰和掳掠中国沿海地区,形成了元末明初的倭患。朱元璋即位后,派使者到日本。但日本处于分裂对抗状态,几次派使都毫无结果。北起山东,南到福建,倭寇侵扰从未间断。明洪武末年,倭患更是日渐炽盛。

元末明初的广东沿海,倭寇活动也非常猖獗。明洪武年间,朝廷在平海建造城池、抵御外侵。洪武十七年(1384年),时任广东都指挥使同知花茂,以大亚湾、红海湾等地的“岛夷之患”上奏朝廷,要求在广东增设卫所,分筑墩台,以备倭寇。洪武二十七年(1394年),平海城防建好,明朝在此设立平海守御千户所。此后,朝廷先后在城防前沿及周边地区设立了大量烽火台和炮台,构建起多层次的海防防御体系。考洲洋的东、西炮台和港口的大星山炮台就在那个时候相继建成。

据盐洲当地年长者的回忆,祖上相传,当年盐洲驻扎有官兵,穿的服装、戴的帽子很像电影里林则徐的穿戴,他们主要职责是看管考洲洋周边的烽火台。一旦发现敌情,考洲洋出海口的烽火台就会首先发出信号,然后再逐个传递信息。其中,田坑烽火台还“边关两用”,守台官兵还兼职收取盐业、渔业的关税。

青山遮不住

2009年9月,按照第三次全国不可移动文物普查的工作部署,在当地村民的引导下,惠东县文物普查队在考洲洋畔找到了多处隐没在蒿草丛中的烽火台。作为明清时期惠东海边防军事防御体系重要组成部分的军事设施——烽火台,终于被揭开神秘的“盖头”,一段让人不堪回首的历史又呈现在人们面前。

田坑烽火台 位于盐州社区田坑村横石山北坡,北纬22° 43' 24.5",东经114°55'76",海拔30米。该烽火台正面为正方形,边长5.5米,高3.6米。四周边墙用三合土夯筑,厚度约0.65米,中间填黄土,顶部凹入约0.4米。

竹篙岭烽火台 位于群英社区东麒麟村。烽火台建于竹篙岭的山脊之上,台体用三合土夯筑,平面为边长6.5米的矩形,残高约2.2米。

霞坑烽火台 位于霞坑村烟墩山顶部,烽火台高出山体约3.5米,用夯土及石块、青砖砌成,直径约10米,占地79平方米。现仅存一圆形土墩,四周散落有砖块和石块。

西涌烽火台 位于西涌杨屋村烟墩山。烽火台坐东北向西南,为正方梯形体。下底宽7米,上底宽3.7米,残高约3.8米,周边用自然石块砌筑,中心填以山土。

沙埔烽火台 位于沙埔龙子村。烽火台坐落在烟教岭的山脊之上,南面为红海湾。平面为直径约16米的圆形,外沿是厚为0.75米用不规则石块垒成的高墙,残高0.8米至1.5米不等。围墙内是用不规则的石块垒成的圆形墩体,高约2.7米,上底直径约为4米,下底直径约5米。东北侧有一宽0.6米、深约1米的缺口,墩体东南面距围墙3.5米,西北面距围墙6米。墩体的西侧和北侧与围墙之间分别可见一条长约3米长的矩形块石墙基,残高0.3米至0.8米不等。

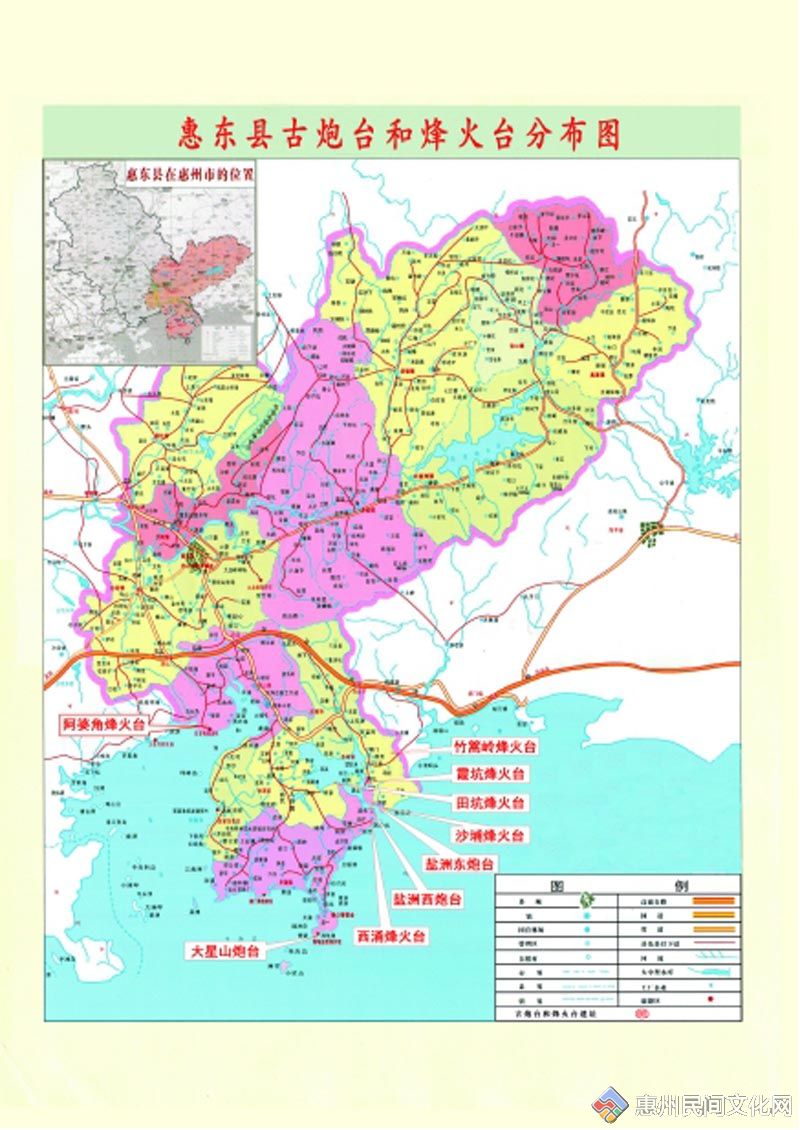

据了解,由于敌情是由考洲洋入口向吉隆、稔山的方向传递,除上述烽火台外,铁涌的好招楼、稔山的阿婆角以及平海港口等沿海地区,也建有烽火台,整个沿海地区烽火传递的链条较为完整。阿婆角烽火台位于稔山镇船澳村烟墩山,平面为圆形,最高处高出山体约4米。

笔者综合分析了上述烽火台的几个特点:

一是选在制高点。为了尽可能扩大视野和观察角度,各烽火台均选在考洲洋入口及盐洲、三洲水道旁边山岭的制高点。二是用料就地取材为主。如海石、山石、山土等,只有霞坑烽火台才部分地选用青砖。三是形状注重可见度。大小不一,形状不一,高矮不一,均着眼于对考洲洋海面观察的可见度。四是互相呼应。如田坑烽火台与竹篙岭烽火台,沙埔烽火台与西涌渡头烽火台,均相互呼应;渡头烽火台又与田坑烽火台相呼应。互相交叉,形成系统的监控网络。五是布设烟墩。当年建有烽火台的山,现当地群众大都称其为“烟墩山”,带有烽火台的浓厚历史印记。

从遗存现状来看,田坑烽火台和沙埔烽火台的现状较为完好,其他则被岁月风雨侵蚀,仅剩遗迹。为加强保护起见,上述各烽火台已被惠东县文化广电新闻出版局列入县级文物保护点(国家文物局已录入第三次全国不可移动文物普查数据库)。

“青山遮不住,毕竟东流去”。世事沧桑,沧海桑田。就如万里长城上的烽火台,考洲洋畔的烽火台,它的许多“为什么”、“怎么样”都已经成为过去。但“前事不忘,后事之师”,历史事实我们必须正视。谁是倭寇、倭寇在我们中国做了什么、给我国东南沿海地区人民大众带来什么灾难?什么是烽火台、考洲洋畔为什么建起了烽火台,面对外来之敌国人如何抵御?所有这些,都需要我们思考和记取,特别是在“国与家”、“海与防”等重大问题上!

(本文资料由惠东县博物馆、黄埠镇政府及综合文化站、盐洲麦文章老师提供,在此致以谢意!部分文句摘录了《黄埠镇志》、《漫话盐洲》和百度网的资料)

田坑峰火台全景

沙埔烽火台全景

沙埔烽火台外墙体