一个初夏的早晨,偶然地,我出离了惯常的生活轨迹——不是裹上窄紧的制服裙匆忙去上班,而是穿一条休闲绿棉布裙,同色皮凉鞋,闲闲漫步在桥东老街——小塘下、惠新街、塔仔湖、朱屋巷……那些充满土味儿的街道名、斑驳的砖墙、大门两边朱红底色的对联、窗沿下一字儿排开的盆植,都让我着了迷。我一边再三流连,一边举着手机,选取着合适的角度,定格下这独特的风景。

我这样子,大概像个游客或初来乍到的外乡人吧。小店里吃横沥汤粉的小伙子有意无意地,用眼角的余光打量我;拖着垃圾斗车的大叔,坐在街角择菜的老妪,干脆停下手中的活,用狐疑的眼光探询我。一只灰黑的小猫咪,从我身边走过,紧贴着墙根,加快了脚步。我友好地呼唤它,它于是停了下来,回头看着我,“喵喵”叫了几声,算是给我同样友善的回应。

细数数,其实,已移居这座城市18年了,比出生长大的故乡,年头还长。原以为对她已然十分熟悉,却原来,还有许多的风景,是我一再遗漏与错过的。

比如老街。

对老街,我其实并不陌生。90年代末期,我大学毕业,刚来到这座城市,就住在桥西水厂旁一栋老旧的宿舍楼里。在阳台上,可以握得到后面学校教室里孩子的手,这所久负盛名的小学,据说是清光绪三十四年创建的,已逾90高龄了;周边呢,金带街、塘尾街、更楼下、荔浦风清、后所街……单听名字,就知道是地地道道的“老惠州”,背后有说不尽的故事。当然,水厂也是市区最早的水厂(后来停产并在此建了供水博物馆,可惜建成不久就拆了,这是后话)。遗憾的是,那时“年轻”的我,对这些“古老”的玩意儿,一点儿也不感冒。只记得每天上班,要费力挤出学校门前拥堵不堪的车流人群,要穿过一条长长的寂静的巷子,总得慌里慌张往水门桥赶,唯恐错过了单位的中巴车。道路两旁低矮的房屋、狭窄的小巷,以及卖各种小吃和低档次衣服的店铺,并不在我的眼里心上。

逢节假日,或者滨江公园散步,或者西湖晨跑,再或者去逛步行街。最喜欢的去处,还是新开张的购物广场:酷暑天里有沁人肌肤的冷气,琳琅满目叫不上名字的进口化妆品,色彩缤纷各种品牌的服饰,摩肩接踵的人群……累了,找个咖啡馆静静翻看一本杂志——《瑞丽》或者《世界时装之苑》……总之,彼时孜孜追求的,是融入城市的时尚与现代,是精致与情调。

再后来,我结婚、生子,迫不及待搬离了老旧的单位宿舍,如愿以偿住进了有门禁卡、四季花开的大社区。而那年告别的老街,就此蛰伏在记忆深处,像个曾被漠视的旧情人,若干年后重逢,撩起我丝丝缕缕的柔情蜜意。

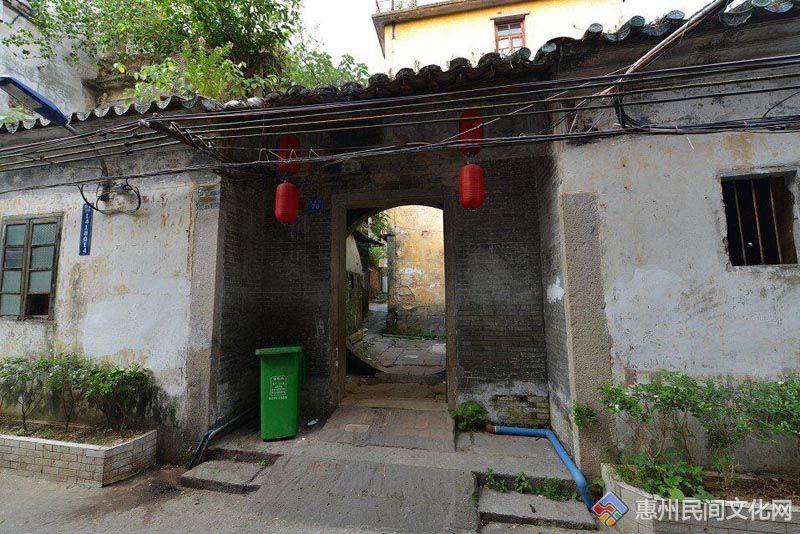

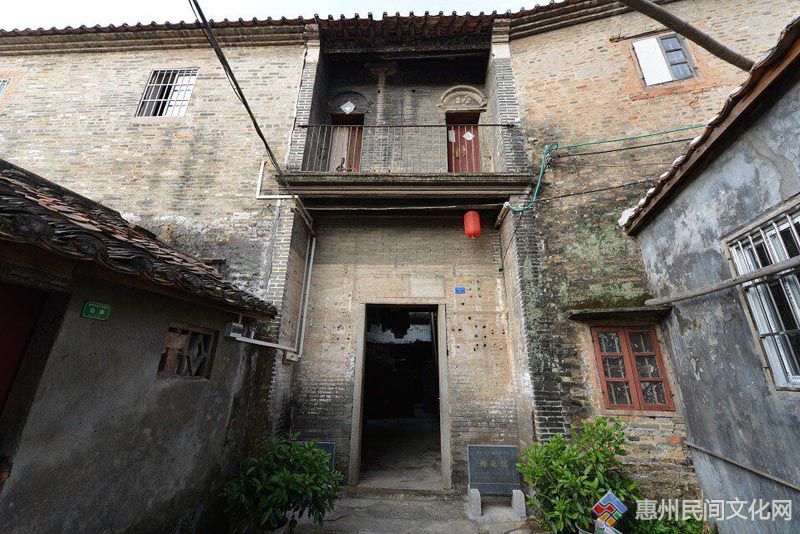

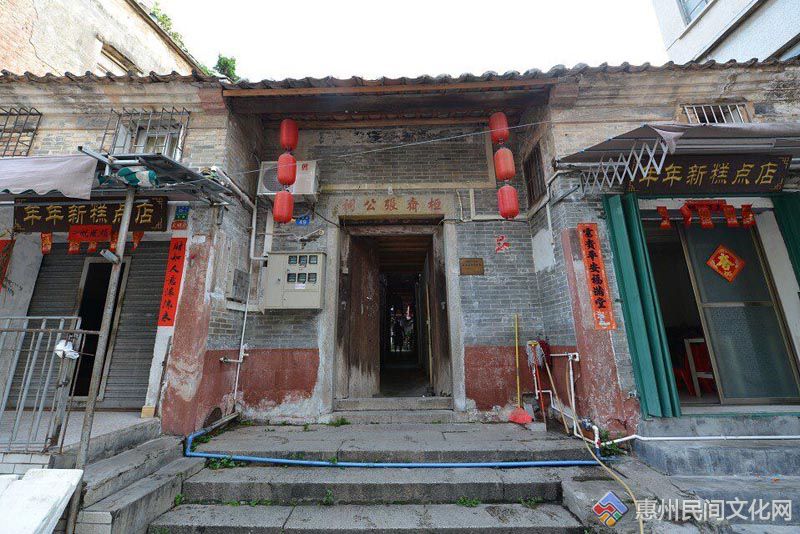

起初,是土生土长的“本地”朋友带我探访金带街。从他的讲述里,我得知:桥西是较早的“城区”,金带街是惠州九街十八巷之一,建于明代,因东接水门路东城墙,西联西湖的西城墙,状如一条带子,故而得名。也有传说原街中埋有金带,故名。我一一看过那些已显凋敝的老房子,仰望墙头门楼上精美的石雕和木雕,杂乱的电线边探出几枝嫣红的三角梅,耳边是朋友娓娓的讲述:曾寓居于此的历史名人、曾经发生的人情故事、叮咚巷的传说……走得饿了,便向沿街叫卖的老妇买一碗“芝麻糊”,香滑甘甜;或者再要两个“阿嬷叫”,是如此地焦香可口——为何从前我只看到它的粗陋不堪呢?就像眼前的老街,不走进她细细品味,根本无法感受她耐人寻味的美。

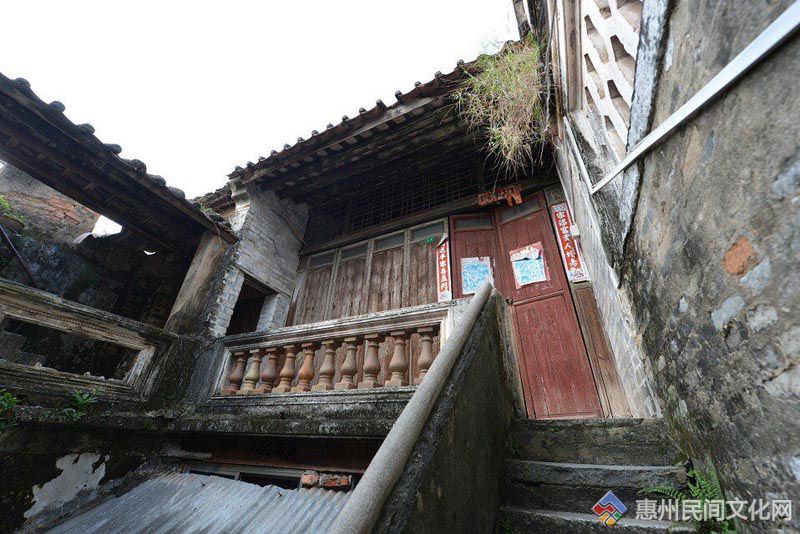

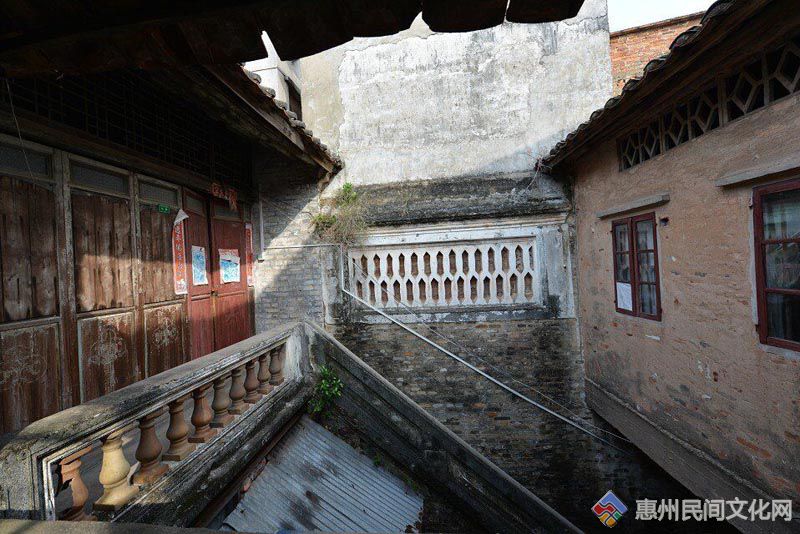

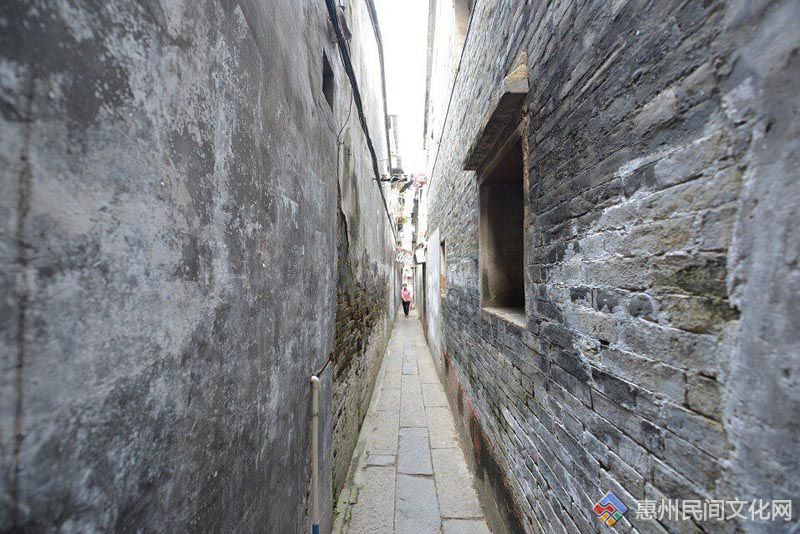

从此后,老街于我,显得意味深长起来。有事没事,就去老街转转,寻一个藏匿于此的小店,一碗糖水,就可消磨大半天时光;每有外地的朋友来访,就带他们扛上相机,直奔桥西、桥东而去——金带街、水东街、尔雅巷、打石街、府背巷……一条狭仄的小巷、一段青石板路、一扇古老的木门、几个摇着蒲扇闲话的老人、一条歇凉的老狗……每次走过路过,每次讲起老街背后的人物与故事,总有些新的收获与触动。这些年里,眼看着这座城市日新月异,也经历了些许人生五味。我终于发现,无论走得多远,我仍是大别山下的女子,骨子里渗透着朴拙,有着恋旧的情结,无论是老城、老街,还是老宅、老巷,于我而言,更接近心灵的故乡。就像此刻我走在老街上,看到那些破砖乱墙里钻出的一枝枝新绿,比起满园的馥郁芬芳,更有动人心魄的美;那些世代生活在小巷里的人们,生生不息地活着,别有坚韧无声的力量!

(摄影:张小明)